今年もさくらまつりがやってきた。

ぐり~んやハウス居住者以外にご近隣の方も

たくさん来場され、まつりは賑やかに開催された。

縄跳びのパフォーマンスに皆さんが釘付け。

今年も元気に咲きました。

ハウス周りには、今年もたくさんの花が咲きました。

4月初めにはA棟駐車場入口に、かわいい姫リンゴの花が咲きました。美味しい実がなるのが待ち遠しいです。

北側の食堂玄関先には、淡い紫のライラックの花がお出迎え。

南側の庭には花だけでなく雑草も元気に育ち、居住者と一緒に草抜きを行いました。

ハウス自慢のアジサイも剪定し、花咲の準備も万端!初夏に向けてすっきり綺麗に手入れができました。

今は、背丈ほど高くなるジャーマンアイリスが見ごろです。

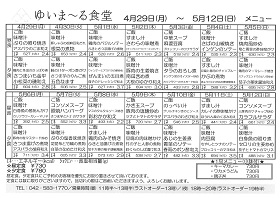

5月上旬メニュー

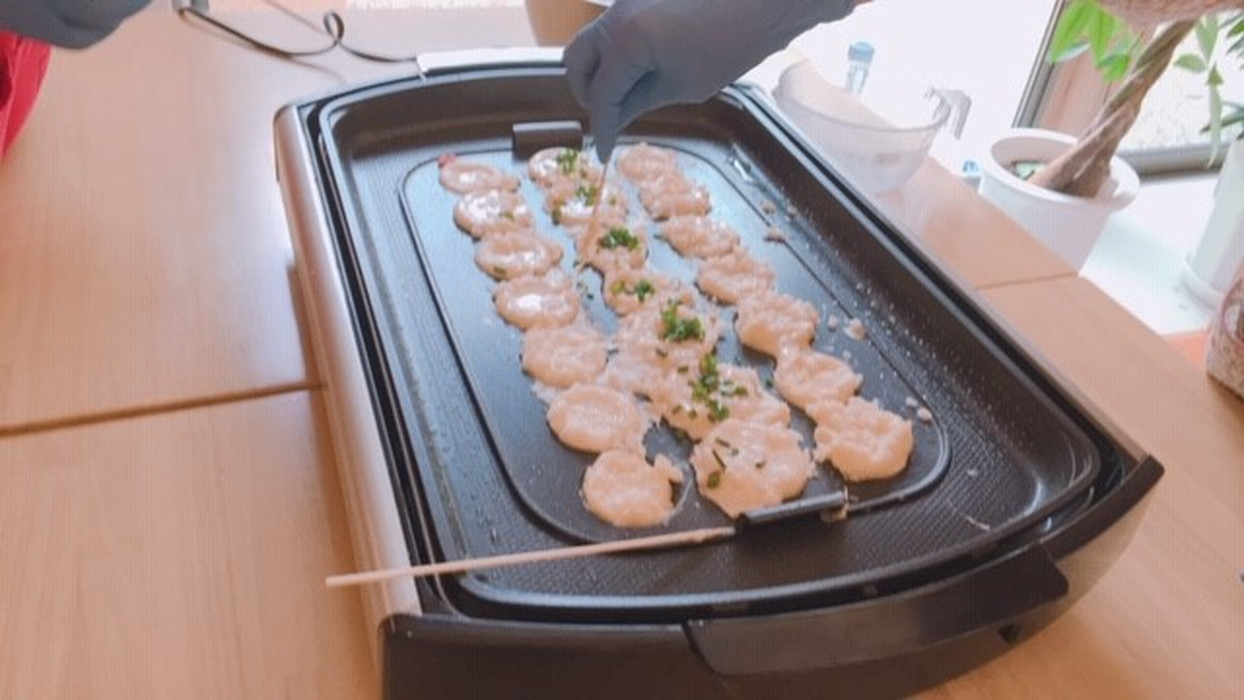

2019年4月14日たこ焼きParty開催!

前回開催時にとても好評だったこともあり、

今年もたこ焼きPartyを開催いたしました。

今回も、買出しや材料の準備からお集まり下さいました。

たこ焼きの生地は、ゆいま~る福スタッフ直伝のとても美味しい生地!

「中はふんわ~り」

「お出汁の味もほんの~り」

美味しくて何個でも食べてしまいます!

とても好評でアッという間にタコが無くなりましが、急遽「たこ無したこ焼き」を居住者のみなさんが作って下さいました。

こちらも美味しくいただきました。

今回は「明石焼き」も作り ‘粉もん祭り’になりました‼

明石焼きのお出汁はとても上品なお味に仕上がりこちらも大好評です。

初めてたこ焼き作りをされた居住者もとても楽しんでおられ、

また、大阪生まれ大阪育ちの居住者は「何回も作ってきたから

得意よ!」と、手際よく作っておられました。

みなさんのお蔭で楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。

次回は「たこ無したこ焼き」にならない様、少し多めに準備いたします!

【5月見学会】 ゆいま~る福

☆ランチ付き見学会(要予約)

5月14日(火)、5月23日(木)

◇集合時間:午前10時30分~

◇集合場所:阪神なんば線「福」駅なんば方面改札口集合

◇参加費:ランチ・コーヒー付きで500円

◇定員:各回15名

見学会では「ゆいま~る福」の魅力を是非ご体感下さい。

実際のハウス内の雰囲気、お部屋のつくり、設えなどご覧いただき、

住み心地の良さを肌で感じていただけます。

山梨建設新聞(ゆいま~る都留)

2019年4月19日発行の「山梨建設新聞」にて、以下の記事が掲載されました。

・「下谷サ高住 52戸埋まる」

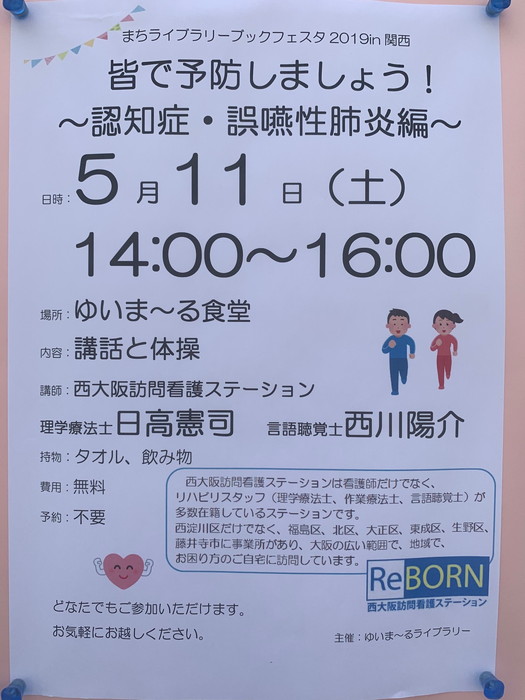

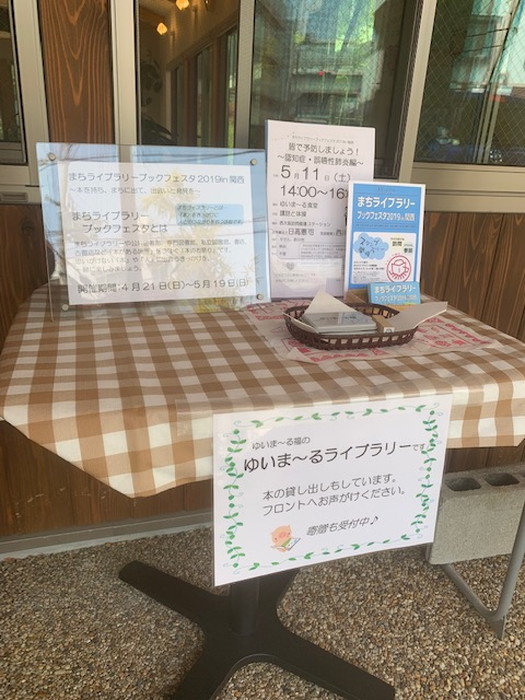

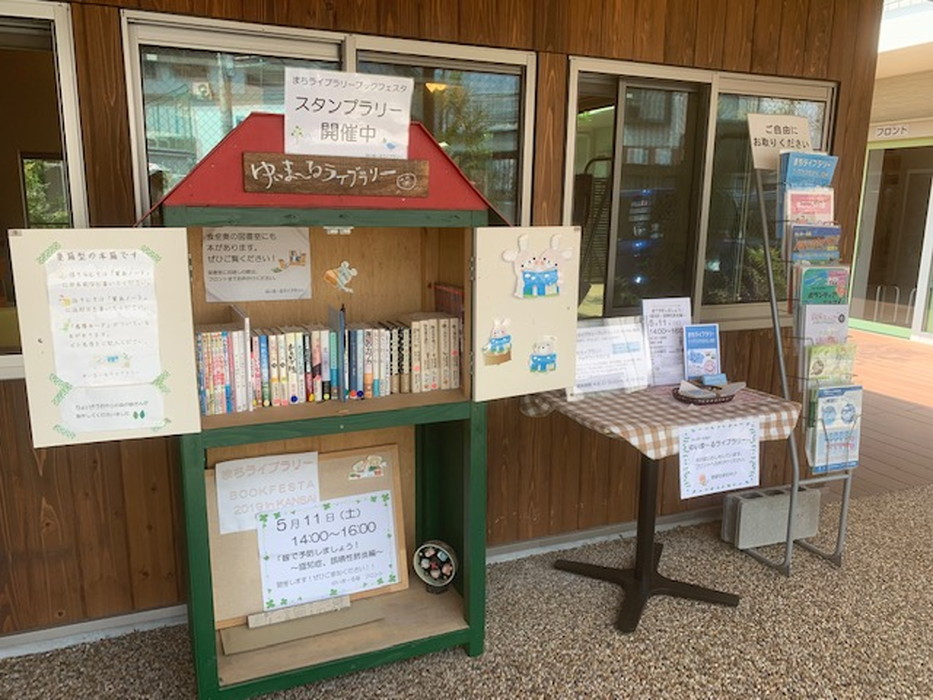

まちライブラリーブックフェスタ2019in関西スタートです!

今年もまちライブラリーブックフェスタが始まりました。

ゆいま~る福では、ゆいま~るライブラリーとして5月11日(日)14時より、「皆で予防しましょう!~認知症・誤嚥性肺炎編」を開催します。 西大阪訪問看護ステーションの日高賢司先生方にお越しいただき、コグニサイズという簡単で楽しい体操と、誤嚥性肺炎の講話をいただきます。

また、本日4月21日(日)より、ブックフェスタのスタンプラリーを実施しています。

赤い屋根が目印の、かわいい巣箱の隣にスタンプコーナーがあります。

こちらも合わせて、ぜひご参加ください。

うららかな好季節、お散歩がてらゆいま~るライブラリーへいらっしゃいませんか!

皆さんのご来訪を、心よりお待ちしています。

「ゆいま~る那須の梅とさくら」

(上は食堂前庭園の「さくらんぼ」の木)

(上は食堂前庭園の「さくらんぼ」の木)

去年のさくらんぼは、おいしくい頂きました。

また今年も、さくらんぼの時期がくるのが楽しみです。

(食堂前庭園の「梅」の木)

(食堂前庭園の「梅」の木)

咲いてきた梅の花をみながらの食事

いつのまにか 毎回、どのくらい咲いたかなぁ~と見てしまう。

気になる木!

一緒に食事をしている入居者とチェックするのが日課です。

(A棟101居室前の「さくら」の木)

(A棟101居室前の「さくら」の木)

ここの桜の木は、半分早く咲き、半分は遅く咲く不思議な桜!

今年も、満開の桜が待ち遠しい。

やっと少し咲いてきました。

(A棟中庭の「梅」の木)

(A棟中庭の「梅」の木)

A棟の中心でかわいい花を咲かせ、背も低い木で

とても可愛らしいです。

これから、ゆいま~る那須の新緑は格別の輝きをもたらしてくれます。

自然な環境での暮らしにご興味がある方は、これから見学など、良い季節だと思います。

是非 お越しください。。

3月度 おやつ作り

おやつづくりです。

ひな祭り

毎年、恒例のひな祭り行事が3月3日に行われました。

ひな祭りは女性の節句ということで、今回のテーマは、

「いつまでも美しく、女性であること」を意識して頂くことです。

ということでメイクをして頂きました。

まずは、本日のお内裏様はNさんです。美女を前にニッコリ。

メイクは手慣れたTさんです。

Kさんも今から変身します。

Hさんはスタッフにメイクしてもらいました。

「僕をきれいにしてください。」とスタッフ。

こんな仕上がりになりました。

ウッ~気持ち悪い。

スタッフから口紅を塗られうっとりのHさん

どお?きれいでしょ。とKさん

色気より眠気のSさん。

本日大活躍の花菜Nお内裏様と花菜Hお雛様。

花菜の男女最年長の花菜Nお内裏様と花菜Yお雛様です。

Nさんも変身中です。

お花を持ってハイポーズ。

メイクをすると皆さん普段に増して活き活きしているように思えました。

いつもの日常に変化をつけて、ちょっとした刺激を楽しんで頂くことの

大切さを感じたひな祭りでした。