今年は免許を返上すると決めて、交通の便のよいところに転居する必要に迫られた78歳の鬼頭さん。そこに、妹さんが「私の近くにこんなのがあるよ」と教えてくれて見学したのが「ゆいま~る神南」。それから1年余り、几帳面な性格の鬼頭さんは綿密に検討します。「ゆいま~る神南」に転居することのメリット/デメリット、金銭的に可能か否かなどを細かくチェックし、そして2カ月前に入居されました。妹さんの家からクルマで15分と近いことも、老後の安心のための決め手となりました。この鬼頭さんに、転居に至る経緯と、「ゆいま~る神南」での暮らしを伺いました。

2019年8月入居

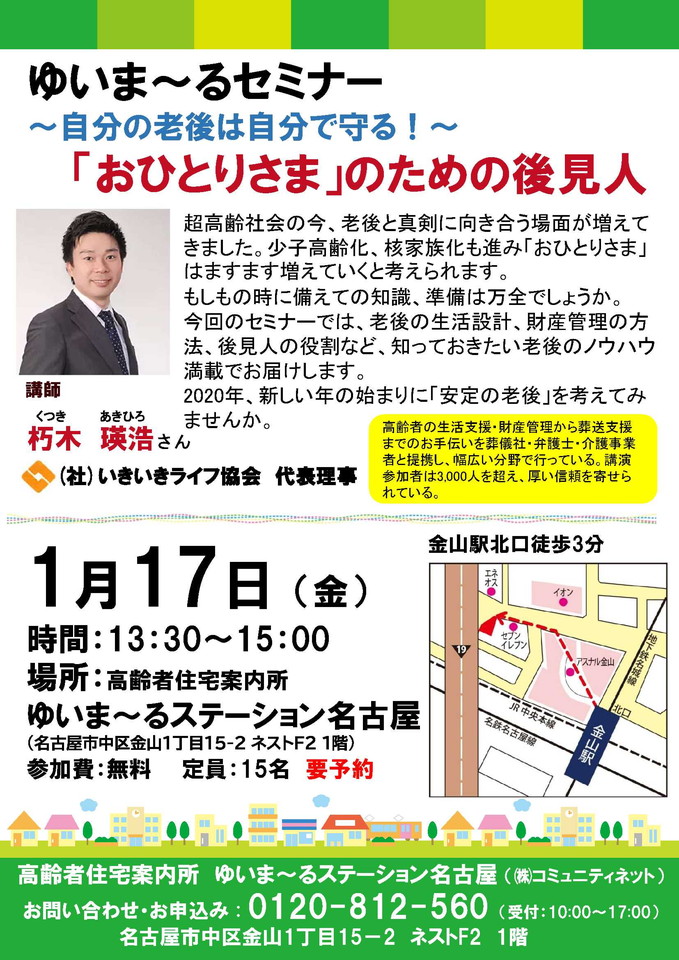

毎朝、曜日ごとに異なる10km程度のコースを元気にウォーキングしている(手に持つのは四国のお遍路で使い込んだ杖)

「ゆいま~る神南」に入居して2カ月経ちましたが、ここに移る前は守山区に20年住んでいました。その前は香川県の小豆島にいたのです。昔、大学の同期に仲のいい奴がいましてね、不動産を手がけていまして、別荘を買わんかって。顔立ててくれと言われて、小豆島に別荘を買ったのですよ。初めての仕事のところを定年(58歳)で辞めて、小豆島で隠居していました。しかし向こうでは仕事がないですよね、観光とか漁業くらいしかないので。それで、妹が名古屋の南区にいて、こっちには仕事があるよと言われて名古屋に来ました。小豆島には1年くらいしかいませんでした。家は、小豆島に残っています。ここ5年くらいは帰っていませんがね。

名古屋に来て第2の仕事に就いて、その仕事の関係で守山区に住んで、70歳まで12年間くらい仕事をやりましたかね。そこを70歳で辞めまして、それから8年くらい、そのまま守山区におったんですよ。でも仕事も終わったから、どうしようかなと思ってはいました。

■23年愛用したクルマを廃車にして免許返上、転居が必要になった

高齢者住宅を検討するきっかけは、今はまだ精神的にも丈夫なので、今のうちに動いたほうがいいと思い始めたことです。歳を取ってくると動けなくなるし、引っ越しなんかの準備とか必要じゃないですか。動けなくなるんじゃないかなということと、それと目が衰えてきたんですよ。それで車の運転がちょっと怖くなって。今、いろいろ騒がれていますでしょう。それで事故でも起こすと大変だなと思いまして、免許を返上しようと考えたのです。免許の更新は来年だったのですが、車検が今年の10月でした。それで、もう23年くらい乗って愛着のある車だったのですけれど、廃車にしようと決めました。守山区の住んでいたところは結構田舎の方なので、地下鉄もないし、車がないと不便なのです。それで、どこか交通の便のいいところはないかなと、あと買い物も近くに店があるところがいいかなと考えていました。

そうしたら、ちょうど妹が「こういうのあるよ」と「ゆいま~る神南」のチラシを渡してくれました。実は「ゆいま~る」という名前は知っていました。守山は「ゆいま~る大曽根」には近いので、チラシも入っていた。その時はそんなに興味なかったのですが、今回は検討することにしました。収支が合うかどうか、私の収入は今は年金しかないからね。検討してみようということで、去年の11月頃ですかね、ここに来ていろいろお聞きして、計算なりして、考えたのです。

最終的には、動けるうちに動いた方がいいという結論になりました。守山で広さ45㎡くらいの2DKの部屋に20年住んでいますと、本はたくさんあるわ、着るものももうたいへんだわで。妹が来たら怒るんですよ。地震が来たら下敷きになるよって。整理をしないといかんかなと思いました。私は独り身なので、何かあった時に迷惑をかけてもいけない。それで一度見学した「ゆいま~る神南」にまた電話しました。今年の6月上旬でした。

■妹の家に近く、便利な環境なのが決め手でした

守山で住んでいたのは、5階建てで1フロアに2戸だけのマンションでした。しかも全10戸のうち、入っているのは6割くらいでほとんど知らない人ばかりでした。家族連れが多く会話を交わすこともなく、何かあったら迷惑かけるかなあと思いました。南区の妹の家から守山まではクルマで1時間以上かかる。ここなら妹の家からクルマで15分で来られますから、近くていいなと思いました。

ここを見学したとき、大きなマンションに住んだことがないので、大丈夫かな、慣れるまで大変かなと気になりました。ただ、交通は便利で自動車免許がなくても大丈夫だし、お店もあるし、病院も。そういう面では非常によかった。ただ環境が…。マンションばかりで緑が少ないですね。前のところは緑が多くて、歩くのが好きだから緑を眺めながら川沿いを歩いたりできたけど、こっちは歩くところあるのかなと。それでも、やはり便利だというのが一番の決め手でした。

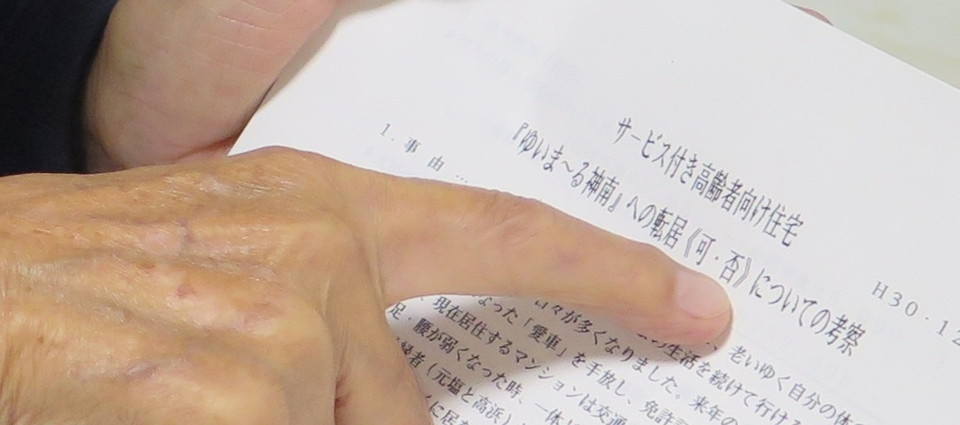

■転居の可否について、考察をまとめた

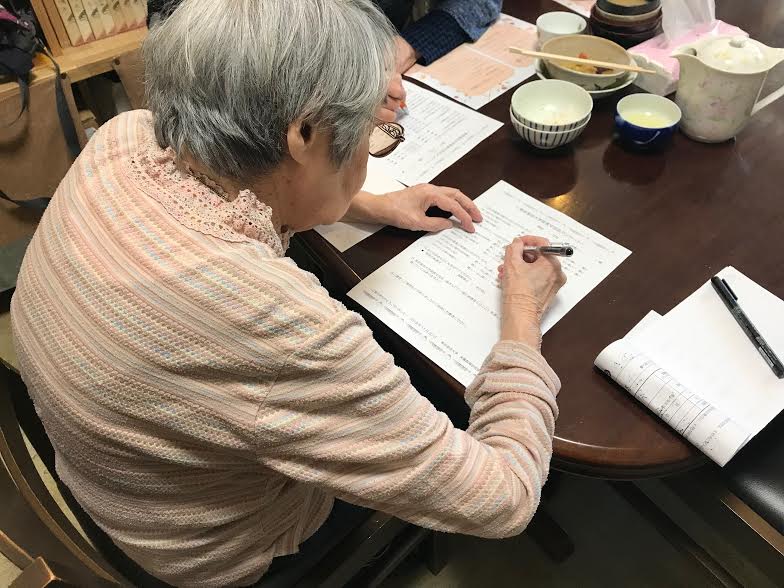

さきほど、ここに転居するに先立っていろいろ検討したという話をしましたが、実はこんなものをまとめて検討しました(下の写真参照)。「『ゆいま~る神南』への転居《可・否》についての考察」とぃう文書をまとめて、きっちり検討しました。

転居が可能か否か、メリットとデメリットを列挙して、収入と支出と出して、合うのかなと考察しました。計算したらトントンだったのですね。少し貯金もありましたから補って。三つの家賃支払い方法(毎月払い、一括前払い、一部前払い)も計算して比較し、経済的にはギリギリで将来の不安は残るものの、便利さと安心さを優先して、終のすみかにしたいという結論を出して、ここの第2期に応募したいと。それで決めました。

引っ越しも、歳を取ってくるとできない。だから、今だって思った。引っ越し前は何をやったらいいか、引っ越し後は何をやったらいいか、こういうのも洗い出しました。性格的には几帳面な方ですね。入る前はいろいろ考えました。今だから作れる。もう5年経ったら作れないですよ。それだけの根気はなくなるでしょう。

■「ゆいま~る」を選んだ理由

ここ「ゆいま~る神南」での暮らしですか。子どもたちの声が聞こえる。外人さんも、思ったより挨拶してくれる。日本語をしゃべる人もいる。ひとり暮らしだと1日ずっと声を出さないこともありがちでしょ。でもしゃべらないと、翌日声が出ないこともある。そういう意味では、安否確認用の木札をフロントに置きに行くから、毎日必ず1回は外に出るじゃないですか。面倒くさいけれども、そういう面ではすごく役に立っていると思います。特に雨が降って外に出る予定もないときには嫌だなと思うこともあります。でも、この部屋は10階なので、下に行くときエレベーターで結構人と会うんです。ですから、触れ合いができるのでよかったかなと思います。

私は朝のウォーキングに出かけるときに木札を出しちゃうから早い方ですね。だから朝は人に会いませんけれど、帰りにお会いしたりします。ウォーキングから帰ってくるときは子どもたちが学校行く時間帯なので、「おはよう」と挨拶を交わす。子供の声はいいなと感じます。

ここは、いろんな世代の人が住んでるところがいい。高齢者ばかりが住んでいるところだと、健康とか孫の話ばかり。ますます歳取っちゃう。こういうところなら、子どももいますし、エネルギーをもらえます。

それに交通の便がいい。ただ自転車だけは買ってきました。籠を二つ付けた自転車をね。すぐ近くのアオキスーパーにしても、買い物はまとめて1回ですませたいので自転車は便利です。

部屋は快適です。日当たりはいいし、窓を閉めますとほとんど外の音は聞こえません。台風が来ても、雨が降っていることに気付かないくらい。表に出てはじめて傘がないと歩けないと分かったりする。ただ台所はちょっと狭い。私は料理しませんけど、切るところはちょっと狭いかなと思います。

■今一番楽しいことは、妹夫婦との旅行

今一番楽しいことは、時々行く旅行ですね。ほとんどは妹夫婦と行きます。去年、妹の夫がちょうど70歳になって仕事をリタイアしたのです。時間があるから、3人で行くことが多くなりました。この前は甥っ子がきて、急に高野山に行くことになりました。11月初めには清里に行く予定です。昔から日帰りのウォーキングとかで、近いところは制覇してしまったので、今は年に3、4回は泊まりで出かけます。

== 鬼頭さんの いちにち ==

朝は5時前に起きて、軽く牛乳と食パンを食べて、6時ちょっと前にウォーキングに出かけます。戻るのは8時か8時半くらい。この、2時間から2時間半程度のウォーキングのあと、帰ってきてからは新聞を読みます。読むのが好きだから隅々まで。そうするとお昼くらいになります。菓子パンくらいを食べて少しテレビを見て、あとのほとんどの時間は本を読んでいます。私にとっては本が一番大事です。今回の引っ越しに伴って整理して本が少なくなっちゃって、これは寂しいです。

夕飯は6時くらい。おかずはほとんど出来合いのものを買ってきます。アオキスーパーとかカネスエとか。ごはんは炊きます。目玉焼きを作ったり、ラーメンを作ったり、そのくらいはやります。

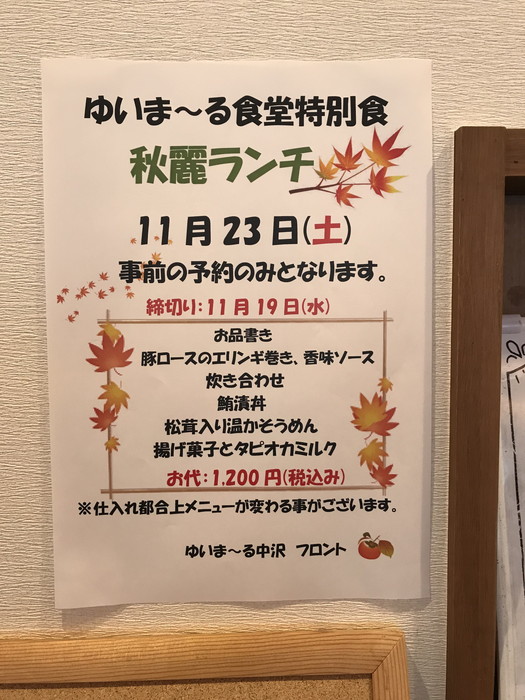

外食はほとんどしません。こちらに越してきてから、ひとりではまだ外食に行ったことはないですね。ひとりで行ってもおいしくないし、好き嫌いが多い。嫌いなものが多いので、食べるものは偏りますね。昔、四国でお遍路をやった時に、泊まりますよね。ごはんが出てくるのですが、食べられないものが多い。ご迷惑をおかけしました。残すものが多いから。あるとき、目玉焼きとみそ汁だけでいいです、といったら、怒られました。野菜も魚もあまり…。肉は牛と豚が多い。この歳になるとくどいものが食べられなくなって油物がだめになってくる。夏は食欲がなくなりまして、ソーメンとか麺類が多くなります。秋になってくると、味噌煮込みうどんとか、鍋をやって。ごはんと卵かけご飯ですぐ終わりです。一杯しか食べないので、それでもう充分です。粗食ですね。ただ、果物だけは結構食べますね。今は秋だから柿とみかん。

■ヌルッとかツルッと入る食べ物は苦手

ただ果物でも、メロンとか、種があってヌルヌルするのは苦手。みんながおいしいっていうパパイヤもあんまり食べません。納豆とか、マヨネーズ、ケチャップ、なめたけ、しいたけとか、ヌルヌルするのがダメです。あとは、トマトとかも固ければいいのですが、柔らかいとダメですね。歯ごたえがないとダメなのです。ヌルッとかツルッと入るのがダメです。肉料理ではハンバーグがダメですね。昔、仕事先でハンバーグ定食を食べてものすごくおなかを壊したことがありまして、それからだめですね。びっくりするくらい、嫌いなものが多いです。だから、こんなに長生きするとは思わなかったです。

妹が嘆くのです。私は次男なのですが、兄は私が小学校のころに亡くなっている。戸籍は次男ですが、長男みたいに育てられた。下に妹が二人いるのですが、私だけ特別な料理だった。妹たちには差別だなんて言われていますよ。甘やかされたからだめなのでしょうね。

■夜は本を乱読

夜は11時頃まで起きています。ごはんの後は、テレビか本。本は、旅、時代物、推理小説、なんでも読みます。インターネットはやらないので、新聞に出ている本の広告や、書評を読んだり、本屋に行ったり、面白そうだなと思った本を買ってくる。乱読ですね。多い時は月に2、3万円買いましたね。食費の半分くらい本代に使っていたこともありました。

風呂は、夏は朝のウォーキング後。秋になったら夜、夕方の食事前に入ります。睡眠時間は5時間から6時間。夜中に2、3回は目を覚ましますね。今は4時に目が覚めます。守山区にいたころは4時半から散歩に出かけていたので、そのくせですね。こちらに来てからは、車の量も多いし危険なので、ウォーキングに出かけるのは日の出のころにずらしました。こっちの道路は怖いですね。スピード出してクルマが走っているし。できるだけ、太陽が出てから歩くようにしています。

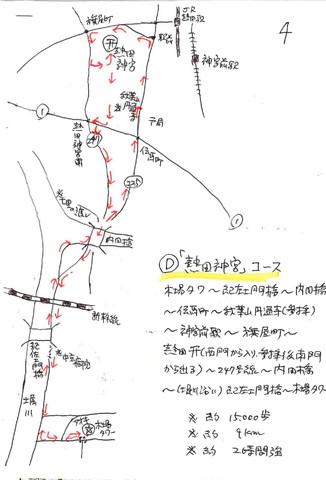

■朝のウォーキングは曜日に対応して五つのコースをつくった

ウォーキングのコースは平日の曜日に合わせて5パターンあります。ある曜日には堀川へ行って七里の渡しを越えて白鳥橋、国際会議場近くの公園をぐるっと回って、堀川の向こうの岸をぐるっと回って帰ってきます。2時間くらいですかね。別の曜日には、きらく橋を渡って、ずっといってららぽーと、六番町を通って、それでまた白鳥橋のところから帰ってくる。

さらに別のコースは熱田神宮。ずっとまわりを一周してくる。約9km、2時間強のコースです。名古屋港に行くコースもあります。行きは45分くらい。公園を歩いて行って、2時間半くらいですね。残りのコースは小学校の裏を通って、大江町の方へ行って、東の方に向かって山崎川の堤防をずっといって、南区のアピタを回って帰ってくる。やはり、2時間かかります。

土曜日は予備日。雨が降ったりしてウォーキングに行けなかった日があるような場合は、行けなかったコースに行きます。月曜から金曜のコースはこのように一応決めていますが、途中で少し変えたりすることはあります。朝起きられない時があって、そういうときもコースを変えたりします。

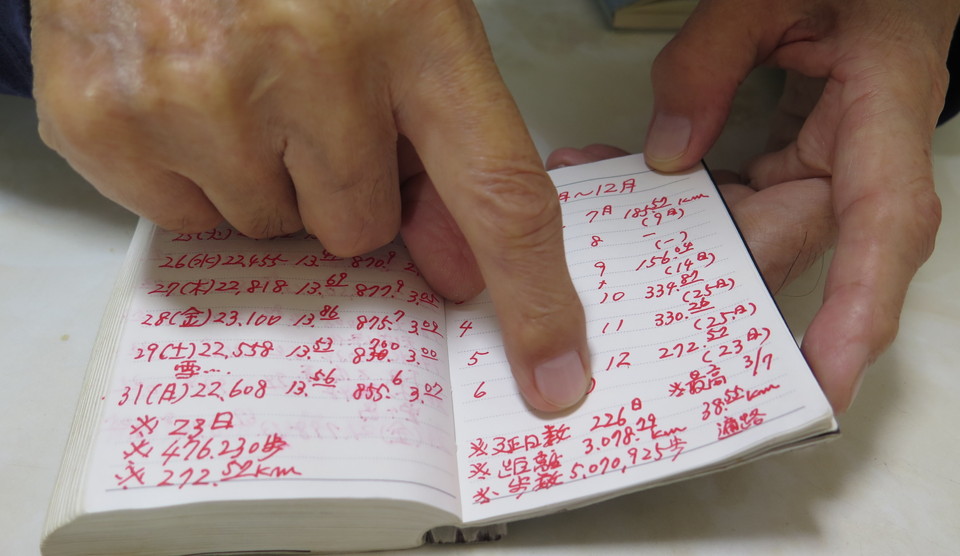

守山にいたときは倍歩いていました。3時間~3時間半。今は18000歩くらい。ちょうど10kmくらいです。月間では多い時には250km。1年間で3000kmくらい。万歩計を付けて歩きます。その数字を毎日、万歩計手帳に書き込みます(下の写真)。

ただね、歩かないと気持ち悪いということでもないのです。去年の夏は暑かったので、3回くらい熱中症になりそうになった。それで、1カ月ほど歩くのはやめました。今年はそんなことはなかったですけど。

日曜日は完全に休みます。日曜は1時間くらい遅く起きて、6時すぎくらいですね。まず新聞を読みます。掃除・洗濯は土曜日にします。

竜化の滝への道

竜化の滝への道