2021年7月13日、ハウス長の小田部とゆいま~る聖ヶ丘(施設)に、多摩中央警察署長から感謝状が贈られました。

数か月前に、居住者にかかってきた不審な電話を詐欺と察知し、被害が出る前に対処したハウス長の機転が特殊詐欺撲滅活動と認められたものです。

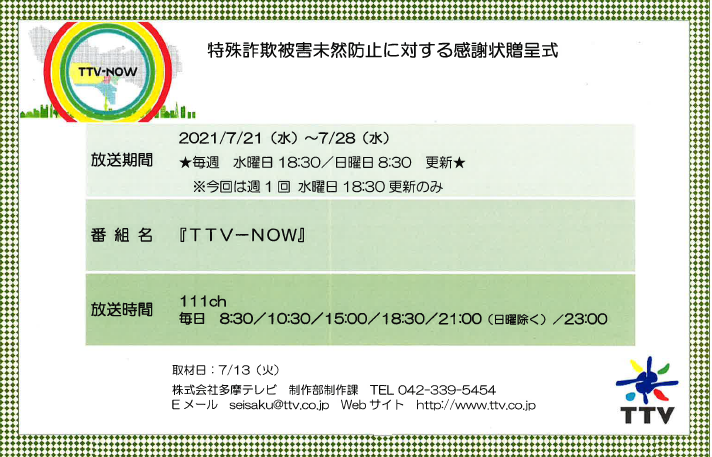

当日は、多摩テレビ(ケーブルテレビ局)の取材も入りました。

7月21日~28日まで放映予定です(7月20日ブログに放映時間あり)。

見られる方はぜひご覧ください。

2021年7月13日(火)

ハウス長の小田部とゆいま~る聖ヶ丘(施設)に、多摩中央警察署長から感謝状が贈られました。

数か月前に、居住者にかかってきた不審な電話を詐欺と察知し、被害が出る前に対処したハウス長。

そのハウス長の機転が特殊詐欺撲滅活動と認められ、多摩中央警察署長から感謝状をいただきました。

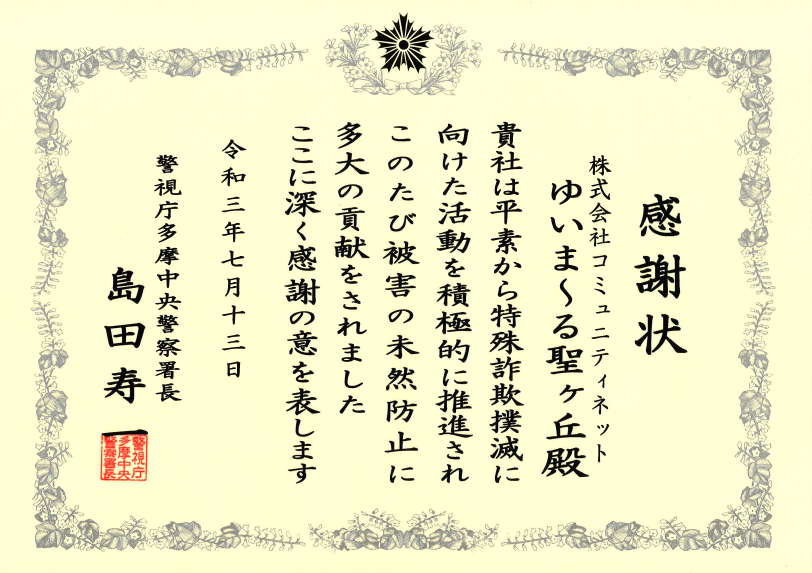

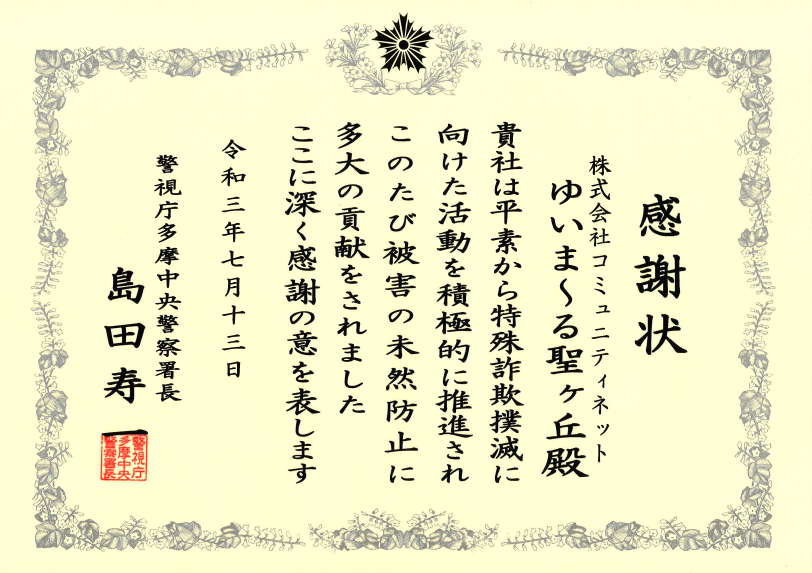

▼ゆいま~る聖ヶ丘にいただいた感謝状

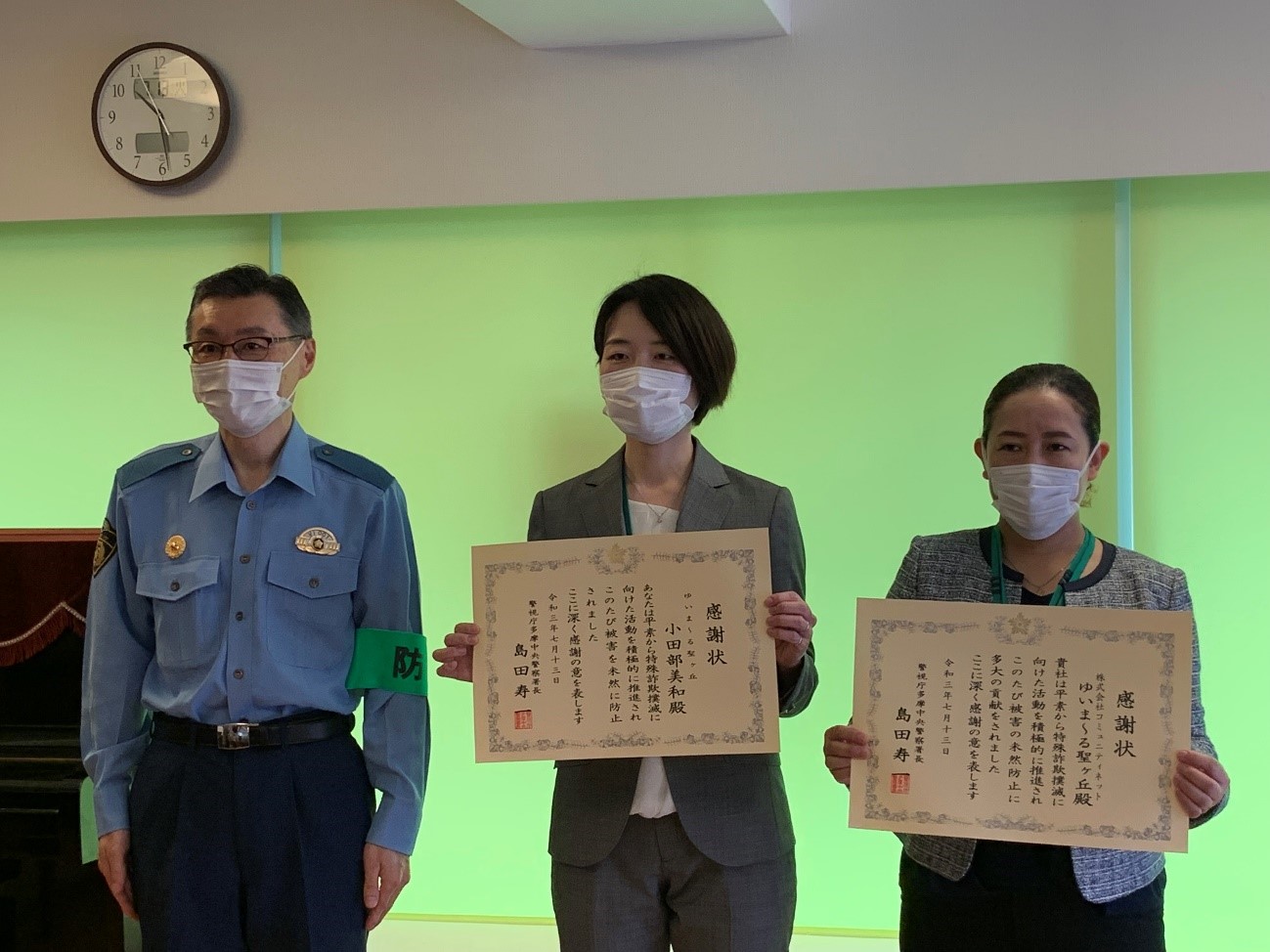

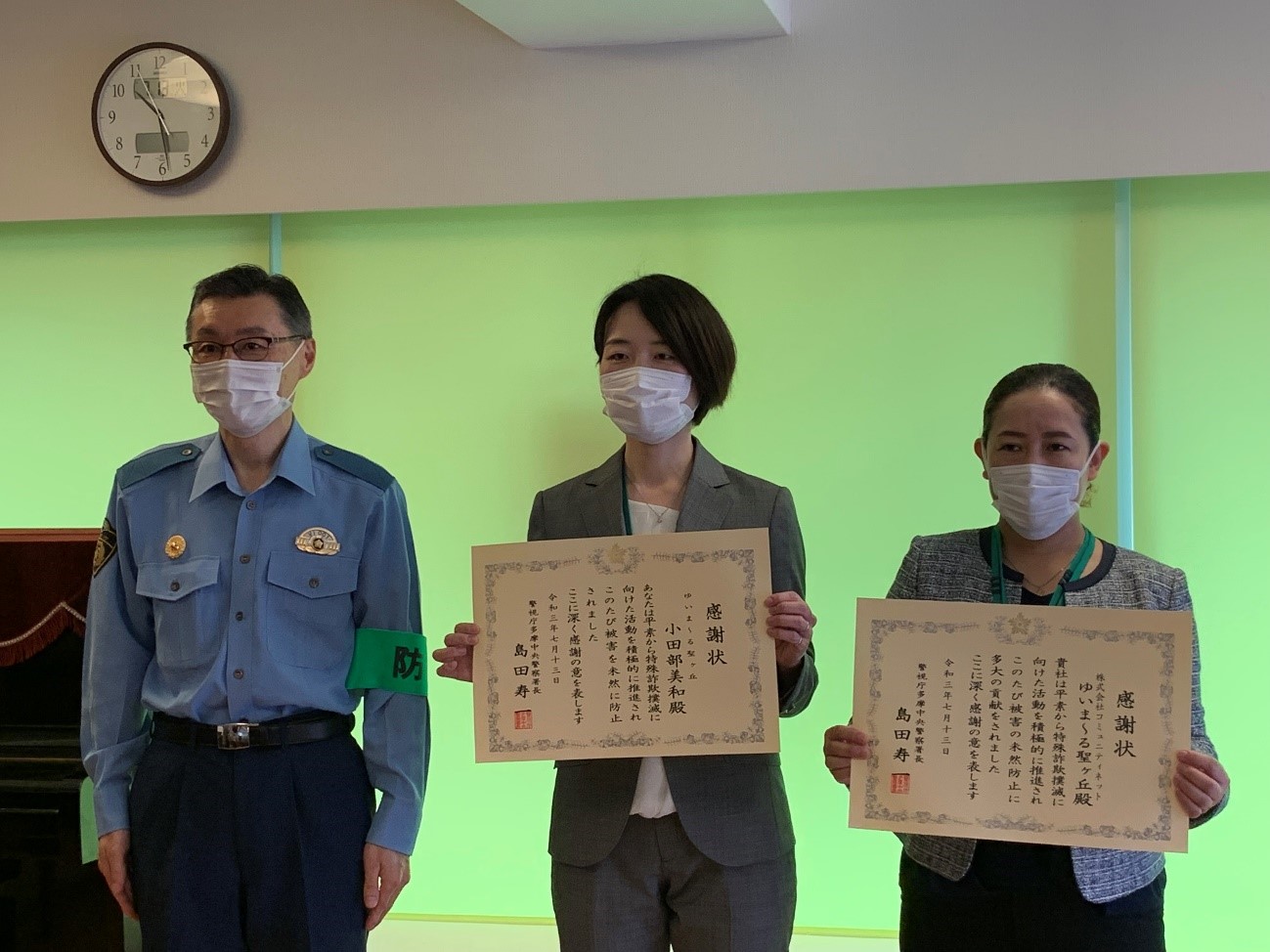

▼多摩中央警察署長とハウス長の小田部

▼多摩中央警察署長とゆいま~る聖ヶ丘スタッフの福井

▼多摩中央警察署長と記念撮影

多摩テレビさんも取材に来られ、カメラ撮影する中での感謝状贈呈式となりました。

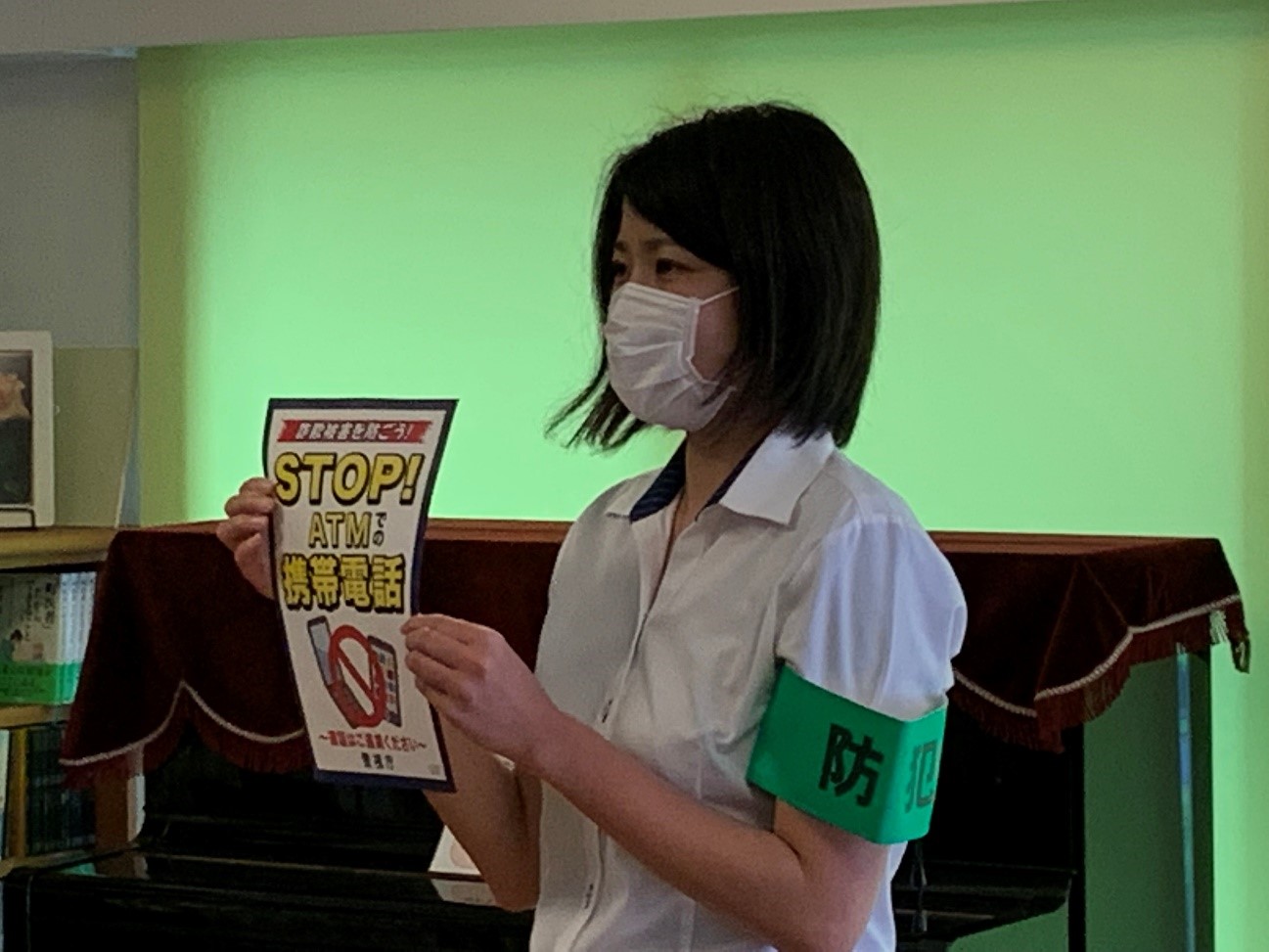

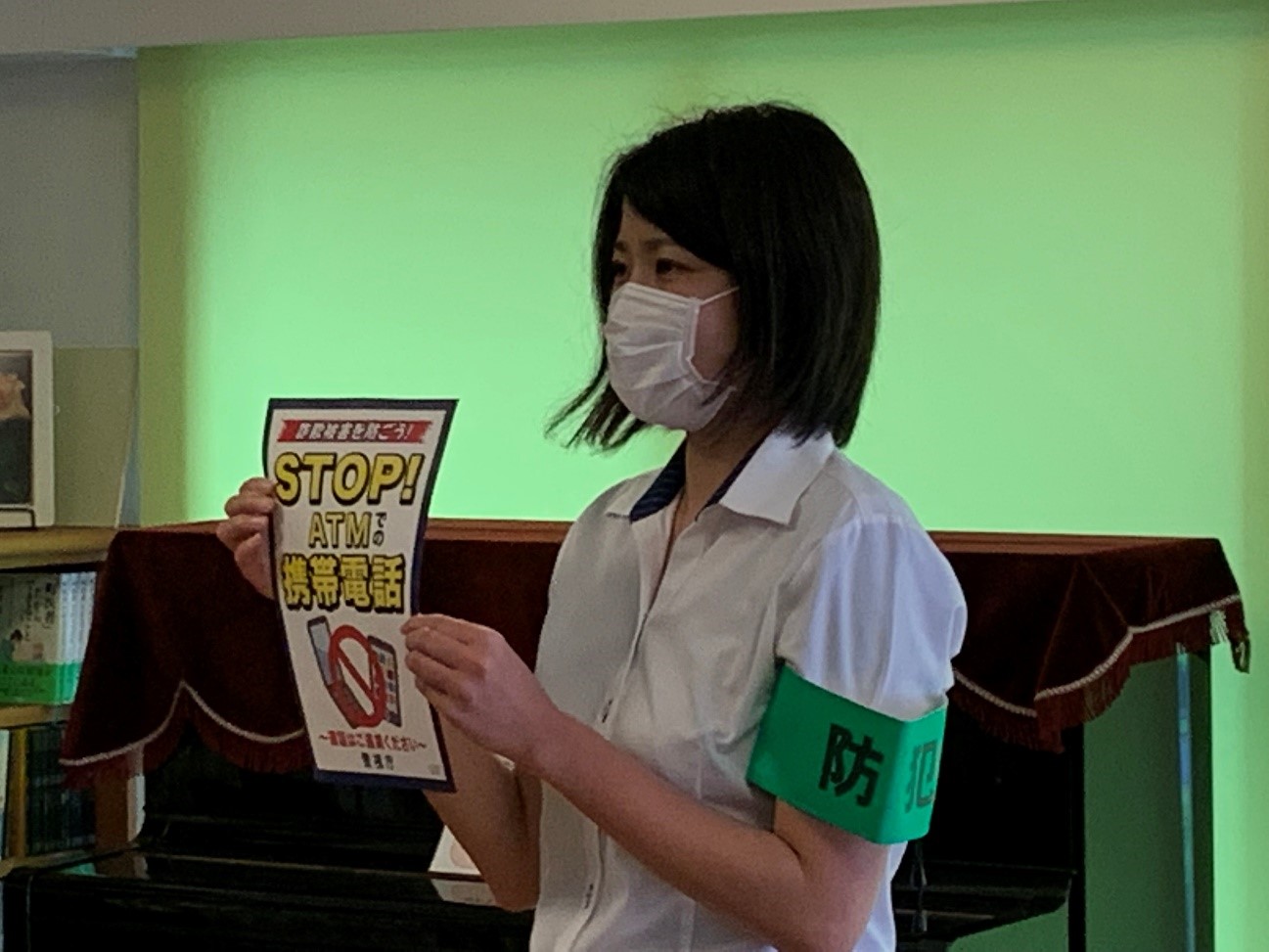

最後に警察署職員の方から詐欺被害防止のお話がありました。

この様子は、明日から多摩テレビさんで2021年7月21日(木)~7月28日(水)放送予定ですので、ご覧いただければスタッフとして嬉しい限りです。

これからも、ゆいま〜る聖ヶ丘は居住者の皆さんが

「困ったらフロントに相談!」と思っていただけるように

今まで以上に日々の見守りと相談しやすい環境作りに努めていまいります。

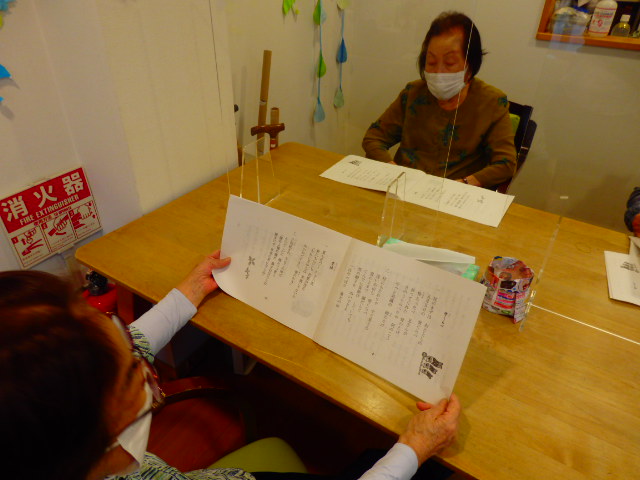

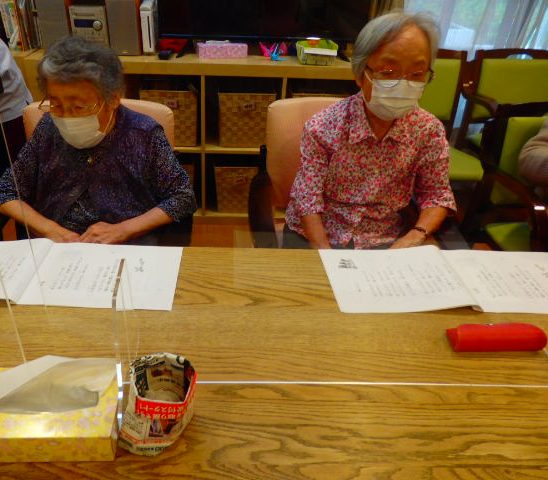

一か月に一度のぐり~んはぁとのイベント、茶話会をやりました!

馴染みの曲をオルガンで演奏します。

「この曲流行ったね!」「聞いたことあるよ!」など、

皆様どんどん発言をしてくださいました!

歌を歌って楽しまれた後は、オルガン演奏を聴きながら、おやつの準備です!

いつものお菓子より大きめの大きさですが、皆様喜んで召し上がっていました!

終わった後も、

「美味しいお菓子も食べられて、今日は幸せいっぱいだよ~!」と、

最後まで笑顔で楽しまれていました!

もちろん、来月も行います。今からどんなお菓子を用意しようか、考え中です!

ゆいま~る聖ヶ丘食堂です!

明日からの週間献立表はこちら↓

テイクアウトメニューはこちら↓

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、お席の数を減らしております。

1テーブル2名様まで、1時間以内のご利用とさせていただいております。

お客様には、大変ご迷惑をおかけしておりますが、何卒、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

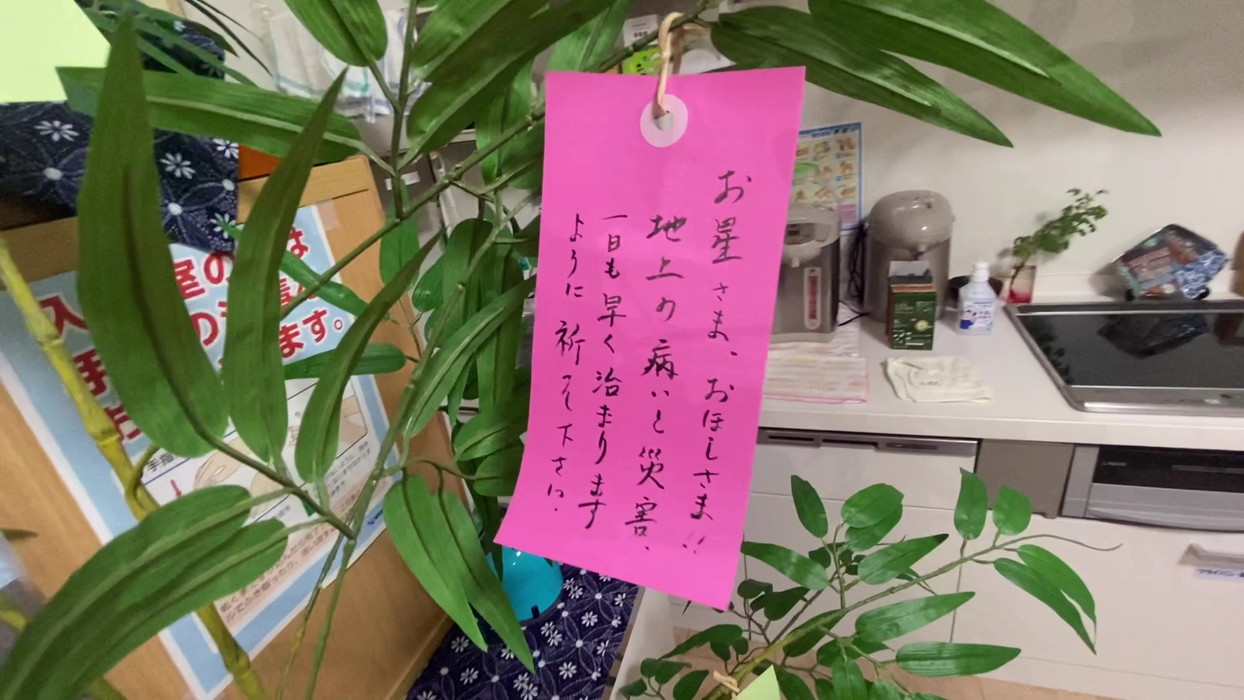

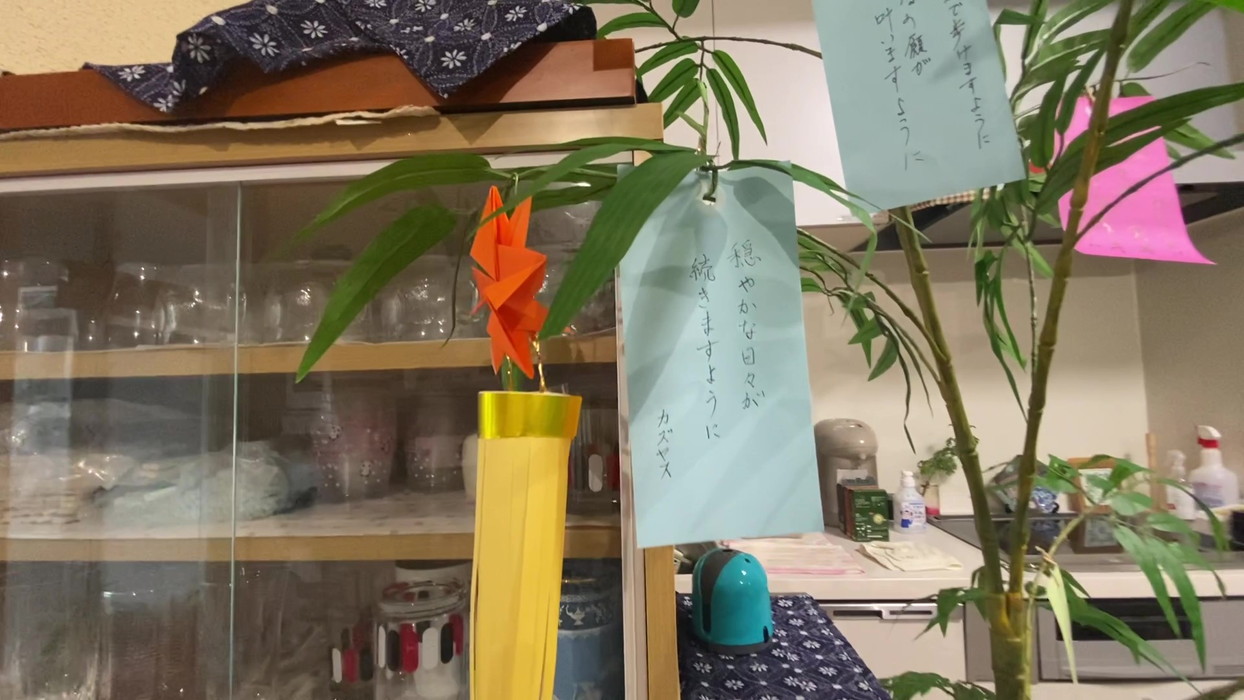

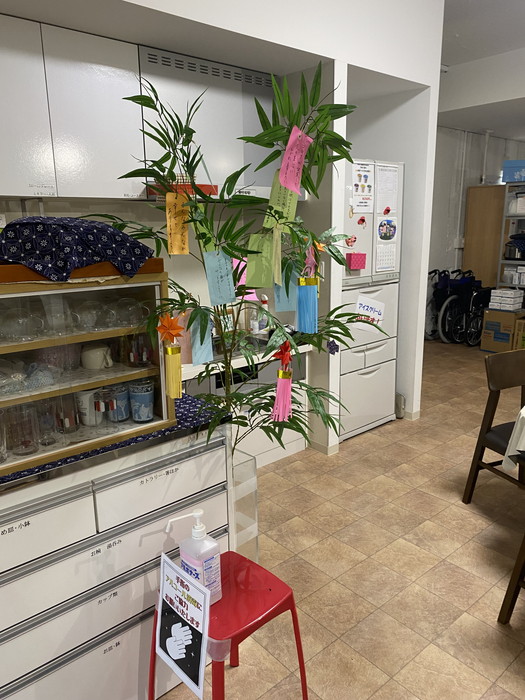

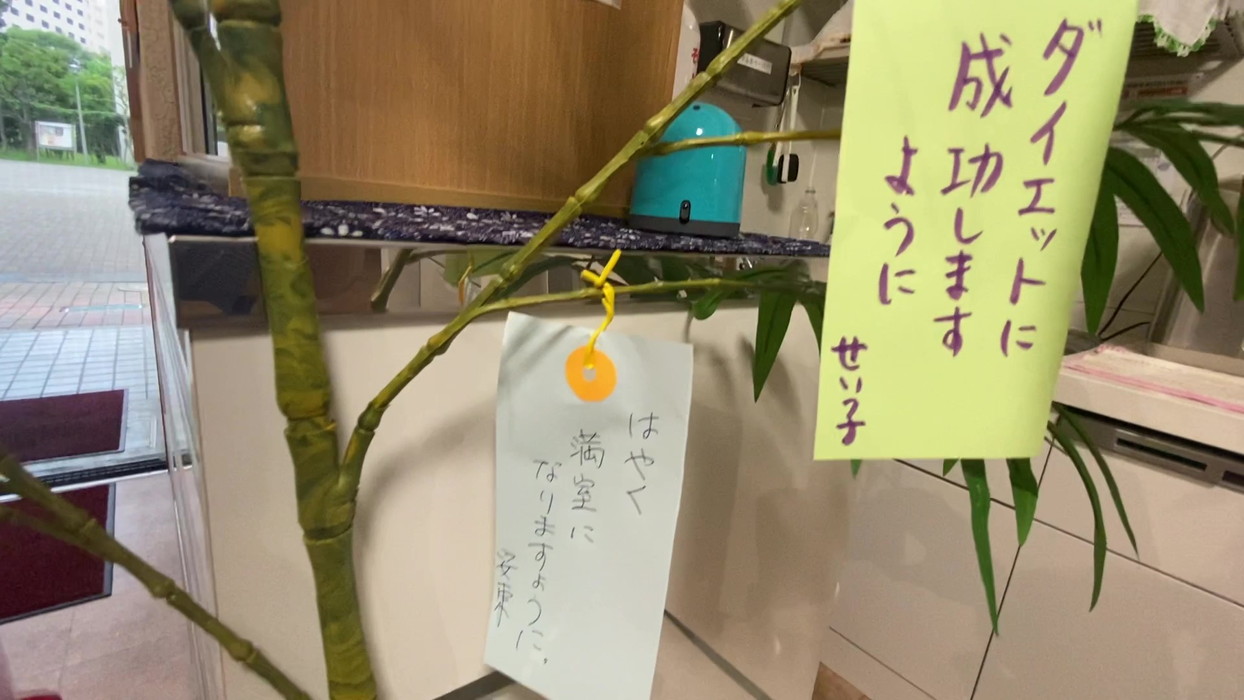

七夕の飾りを皆さんで作りました!

切った折り紙を開きます!

そして、折り紙に紐を通して…

たくさん作って…

笹に付けてみました。

この笹は、以前ぐり~んはぁとに勤めていた看護師さんから頂きました!

今年も素敵な七夕行事を楽しみました!!

2021年7月13日(火)

ハウス長の小田部とゆいま~る聖ヶ丘(施設)に、多摩中央警察署長から感謝状が贈られました。

数か月前に、居住者にかかってきた不審な電話を詐欺と察知し、被害が出る前に対処したハウス長。

そのハウス長の機転が特殊詐欺撲滅活動と認められ、多摩中央警察署長から感謝状をいただきました。

▼ゆいま~る聖ヶ丘にいただいた感謝状

▼多摩中央警察署長とハウス長の小田部

▼多摩中央警察署長とゆいま~る聖ヶ丘スタッフの福井

▼多摩中央警察署長と記念撮影

多摩テレビさんも取材に来られ、カメラ撮影する中での感謝状贈呈式となりました。

最後に警察署職員の方から詐欺被害防止のお話がありました。

この様子は、多摩テレビさんで2021年7月21日(木)~7月28日(水)放送予定ですので、ご覧いただければスタッフとして嬉しい限りです。

これからも、ゆいま〜る聖ヶ丘は居住者の皆さんが

「困ったらフロントに相談!」と思っていただけるように

今まで以上に日々の見守りと相談しやすい環境作りに努めていまいります。

秩父市では「花いっぱい運動」が春と秋に行われています。今年は「マリーゴールド」の花を分けてもらいました。なんとその数、100株です!

6月1日にスタッフで、ゆいま〜る花の木・秩父市花の木交流センターの周りに植えました。

今、マリーゴールドが一斉に花を咲かせています。

マリーゴールドの花言葉は「健康」です。

コロナ禍の中で、お花を見て癒されて欲しいとの願いが込められています。

明るいオレンジと黄色の花にみんな元気をもらえています。

コロナ禍の七夕は、2回目になりました。

「はやくコロナがおさまりますように」

「健康でいられますように」

一向に収まる気配がないコロナ旋風の前では

短冊に込められる願いも切実です。

ワクチン接種はみなさん順調に進んでいらっしゃいます。

もう少し

もう少しだけがんばりましょう

マスクを取って、笑顔でお話できる日も近いと信じています。

「ダイエットが成功しますように」

「はやく満室になりますように」

あっ これは別の意味で切実ですね。

今回は、機能訓練指導員も兼ねている看護師が中心となって行なっている脳トレや

作業療法の様子をご紹介します。

“楽しく・手軽に”をモットーに、お一人お一人に合わせて様々な手作りグッズを

利用します。

コチラはマカロニに色を付けたものを、箸で1つ1つ掴んでコップの外に出したり

入れたりしていきます。

集中力UPと指先のリハビリになりそうですね。

牛乳パックを再利用した小物入れ作り。牛乳パックの上に色とりどりの折り紙を貼って

可愛くしていきます。

「出来上がったら何を入れようかな~。」とMさん。完成が楽しみ♪

計算問題に取り組むIさん。問題の上に答えとなるキャップを置いていきます。

「3×2は…6だ。6はドコかな?」と真剣です。

コチラは様々な国旗を見本通りに揃えます。似たような国旗もあるので

よ~く見比べないと間違えてしまいます。

普段のレクリエーションとは少し違い、機能訓練を兼ねた遊びで皆さん

積極的に参加してくださっています。

色々なレクの中でも参加率は高めですね♪

コロナ禍で外出もままならない状況の中、少しでも皆さんが楽しく

お元気に過ごせるよう、これからも創意工夫を心掛けていきたいです。

Copyright © Community Net Inc.