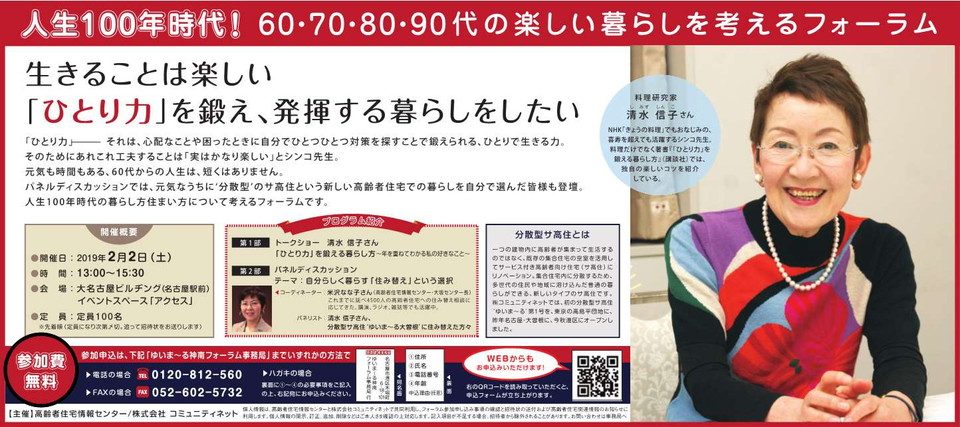

2019年2月2日(土)に名古屋駅にほど近い大名古屋ビルヂング8階で開催した「60・70・80・90代の楽しい暮らしを考えるフォーラム」は当初の定員を大幅に超える方々に参加していただき、その様子は前回の記事で報告しました。今回は、当日お帰りの際に回収したアンケートの感想欄(自由記入)を紹介しながらフォーラムの内容を振り返ります。

今回のフォーラムは、名古屋にある『二つの「ゆいま~る」』、つまりはいずれも分散型サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)である「ゆいま~る大曽根」と「ゆいま~る神南」を広く知っていただくために開催したものですが、全体のテーマには「ひとり力」という言葉を掲げました。

注) 分散型サ高住とは:一つの建物内に高齢者が集まって生活するのではなく、既存の集合住宅の空室を活用してリノベーションしたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)。集合住宅内に分散するため、多世代の住民や地域に溶け込んだ普通の暮らしができる新しいタイプのサ高住。㈱コミュニティネットでは、初の分散型サ高住「ゆいま~る高島平」を2014年に東京の高島平団地にオープンし、2017年は名古屋に「ゆいま~る大曽根」、2018年秋には名古屋市港区に「ゆいま~る神南」をオープンしました。

この「ひとり力」という言葉は、今回の講師にお迎えした料理研究家の清水信子(シンコ)先生が、著書『「ひとり力」を鍛える暮らし方』(講談社)で使われた言葉です。2015年1月に発行されたこの本は、「誰かに寄りかかったりせず、ひとりで背筋を伸ばして生きたい」とひとり暮らしをする清水先生が、料理の枠を超えて自分の暮らし方を紹介した本です。喜寿を超えてなお活躍する清水先生はNHK「きょうの料理」等でもおなじみですが、先ほどの著書の前書きの中で、心配なことや困ったときに「ひとつひとつ対策を探しながら、私はひとりで生きる力、つまり“ひとり力”を鍛えてきた気がします。それに、あれこれ工夫するのは、実は楽しいものです。・・・・“生きる”というのは、うれしいことであり、“暮らし”には楽しいことがたくさん詰まっています。・・・」と書かれています。

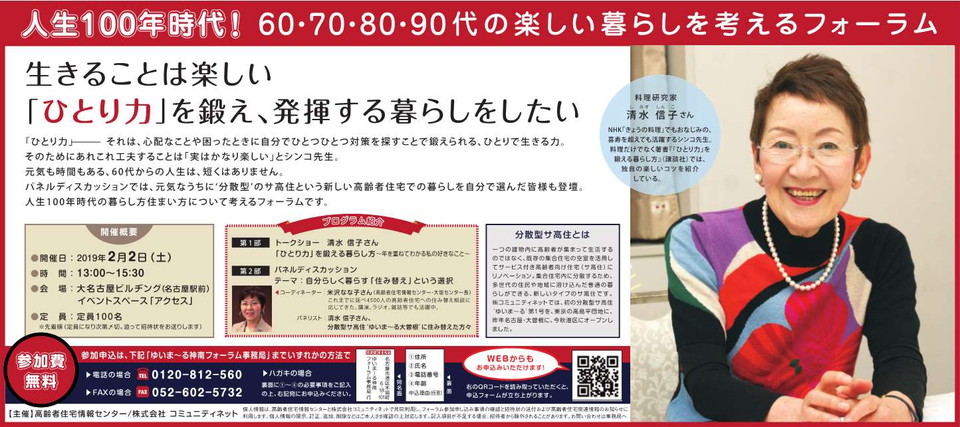

このような「ひとり力」を重視する暮らし方は、今回のフォーラムを主催した株式会社 コミュニティネットと高齢者住宅情報センターがこれまでの高齢者向け住宅事業で掲げてきた暮らしのイメージと合致するものです。そこでフォーラムでは、清水先生の暮らしぶりを参考に、人生100年時代の暮らし方と住まい方について考える構成としました。フォーラムの第1部では司会と掛け合いの形で清水先生のお話を聴き、第2部のパネル・ディスカッションではゆいま~る大曽根の入居者が登壇して、実際にひとりで住み替えた動機や現在の暮らしぶりを聞きながら、分散型サ高住を理解していただく構成としました(プログラムはこちら)。そして、下のような広告やチラシで告知したところ、前回ご報告したように、定員を大きく超える参加申込みをいただいたわけです。

なおフォーラム当日は、清水信子先生ご本人に了解をいただいて「シンコ先生」と呼ばせていただきました。ここでも、以下では「シンコ先生」と呼ばせていただきます。

「ひとり力」という言葉に惹かれて参加申し込み

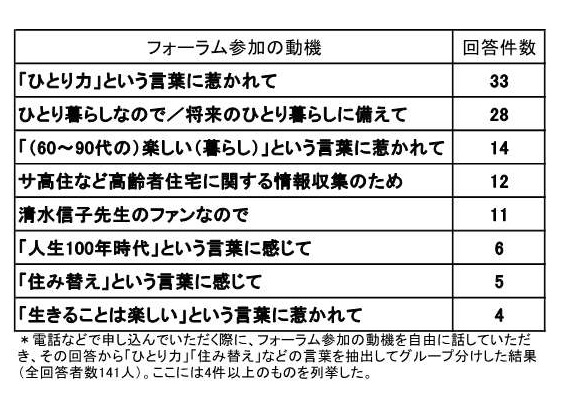

アンケートの記入内容をご紹介する前に、事前に参加申し込みをいただいた際に伺った「参加の動機」をグループ分けした結果がこの表です。

「ひとり力」という言葉に惹かれて、がトップです。ただし、2番目は「今ひとり暮らしだから、あるいは将来のひとり暮らしに備えて」というものでした。実際に独居になってから、あるいは独居に備えて、どういう暮らしをすべきか、幾分とも迷っていらっしゃる方が多いのが分かります。

シンコ先生のファンだからという動機も上位ですが、5番目です。シンコ先生は有名人ですが、今回のフォーラムではそれだけではなく先生の生き方そのものを示すキーワ-ドに魅かれた参加者が多いことがわかります。

感想を紹介:「シンコ先生の話に力が湧いた」

前置きが長くなりましたが、ここからはアンケート感想欄に記入していただいた内容をご紹介します。まずは、シンコ先生へのメッセージから紹介します。皆さん正面から先生のお話を受け止めていただきました。

「清水先生の話は本当に参考になりました」(64歳・女性)。「清水先生のお話は先生のお人柄が直に伝わってくるようで楽しくうかがうことができました」(68歳・女性)。「とても勉強になりました。先生の前向きの姿勢にとても共感を得ました。今からでも実践していきたいです」(72歳・女性)。「清水先生の前向きな姿勢を話していただき、自分が生活していくうえで参考になりました」(69歳・女性)。「清水先生にお会いしたかったのでとても良いお話が聞けてとても良かったです」(63歳・女性)。「清水先生の生き方、日々の努力などとても嬉しく今後の生き方に参考にさせていただきます。」(87歳・女性)。「清水先生のお話にほっこりしました。サ高住全体がよく理解できました。ありがとうございました」(81歳・女性)。「歯切れの良い口調の信子先生の前向きな生き方を参考にしたいと思う」(71歳・女性)。「清水先生の前向きに楽しく生きられるお話を聞いて生きる力をもらいました。」(71歳・女性)。「とてもよい会でございました。まずは若い時から存じ上げておりました清水先生のお話が聞きたくて参りました。想像通りの人柄、お料理の能力はもちろんのこと、感動しました」(80歳・女性)。

そして、やはり「ひとり力」は“食”が大きなキーワードになるようです。

「信子先生のお話は楽しくてためになる話でとてもよかったです。食の大切さをあらためて感じました」(66歳・女性)。「清水信子氏のお話がとてもよかったです。前向きに自分を励ましながら日々の暮らしをすることが大切ですね。食事をひとりでする時も器を考えながら盛り付けすると淋しい食事が明るくなる感じが。今日から実行してみます(70歳・女性)。

さらに “度胸と判断力”へ。

「シンコ先生と違ってのろまな私です。現状には満足せず毎日ちょっとでも前に進みたいけど一歩後退しているのは仕方ない。先生のようにパワフルにはなれないけれど家に閉じこまらず機会を見つけ外に出て、いろんな方面の方にお話を聞きたい。自動車のA級ライセンスを持っている先生が自動車免許を返上されたと聞いて私もさっそく車を売る。でもまだ家を売ってマンションに入る気にはならない(80歳・女性)。「これからの時代、しっかりと受け取って考えていこうと思いました。身近な分野の情報を現実的に扱えなければと思いました。度胸と判断力のまだ残っている今のうちに、こんなサ高住のことを詳しく知ることができありがたい。料理研究科の清水信子先生の講演も身近な内容、年齢的にも納得できました。老年の生活に色をかざり、楽しく明るく生活を心豊かにすごす大切さも思い知りました。ありがとうございました」(74歳・女性)。

なお、第1部の冒頭と最後の両方で、シンコ先生が強調されたのは、著書『「ひとり力」を鍛える暮らし』は、書いたときからほぼ5年も経過しているということでした。冒頭では「今の私とは違う部分があります。『本にこう書いてある!』なんて言われるとタジタジになる私でございます」と笑いをとり、最後も念を押されました。その姿勢も、素直に受けとめられました。

「清水先生のお話が大変よかったです。人は人。私は私。どんどん変わっていく」(75歳・女性)。

そして司会は最後に、「どんどん変わっている---ということが生きていること楽しいこと、ですね」と第1部を締めました。

2部では入居者それぞれが、

度胸が据わった住み替えの決断を披露

コーディネーターとして高齢者住宅情報センターの米沢なな子大阪センター長がとりまとめた第2部は、ゆいま~る大曽根に入居している3人の方が登壇したパネル・ディスカッションでした。まだまだお元気なうちに実際に住み替えを決めたご当人のお話がみなさんの心に届いたようです。ゆいま~るを説明するためにゆいま~る大曽根の石黒浩子ハウス方も登壇し、コメントをいただくためにシンコ先生にも壇上にお越しいただきました。

「パネル・ディスカッションでは実際のサ高住の入居者の方のお話が特に興味深く伺えました」(68歳・女性)。「ゆいま~る入居者のお話がとても参考になり、このフォーラムに出席できてよかったです」(63歳・女性)。「2部のディスカッション、いろいろと今後の参考にさせていただきます」(80歳・女性)。「サ高住のことはあまり詳しくは知りませんでしたが、入居者の方々の実際のお話など聞けて大変ありがたかったです」(73歳・女性)。「入居者の本音を聞かせていただけて、よかったと思います」(76歳・女性)。

と好評をいただきました。

ゆいま~る大曽根で暮らすお三方は、分散型サ高住に住み替えたきっかけ・動機を次のように語りました(現在の暮らしぶりも語っていただきましたが、ここでは省略します)。

榎戸通博さん(76歳):

「7年前に妻を亡くしてひとり暮らしをしていましたが、急に倒れて入院することになりました。その後、ひとりで暮らすのは無理だと思い、立派な老人ホームも捜しました。でも、自由が利かなくなる。そうしているうちに友人がたまたまゆいま~る大曽根のパンフレットをくれて、(ここならひとり暮らしができると思い)すぐに申し込みました。実は退院後に長男が誘ってくれて彼の家族と同居しましたが、一緒に暮らすのはお互いに難しい。自分の自由も利かないし、やはりひとりで暮らすことに決めました」。

米沢コーディネーターのコメント:「ある意味、とても子ども孝行でいらっしゃると思います。おひとりだけで住んでいると、子ども心配しますよね。(ゆいま~る大曽根はひとり暮らしできるけれども、毎日の安否確認もあるので)お子さんも安心ですね」。

林由紀子さん(71歳):

「自然にゆいま~る大曽根にたどり着いた感じです。ただ、夫に説明することが・・・。実はゆいま~る大曽根に私はひとりで入居しています。夫はそのまま自宅に住んでいます。ひとり暮らしをしている友人が後押ししてくれて、夫も反対するようなこともなくこういう暮らしになりました。夫の食事も作っています。だから頻繁に自宅に戻っています。ゆいま~る大曽根には夫が暮らすスペースもありますからゆくゆくは夫が移ってくることも歓迎しますが、今はひとりで自由にして、時々向こうにいる方がよいですね。電車の中でリセットできますしね」。

米沢コーディネーターのコメント:「会場には『うらやましいなぁ』と思っていらっしゃる女性が多いのでは・・・、私も『いいなぁ・・・』と思いますね。いい距離感ですねぇ」。

稲垣美津江さん(70歳):

メ~テレ(名古屋テレビ)でゆいま~る大曽根の番組を見ました。そして新聞にも出たのです。早速見学を申し込んで、その帰り際に申し込みました。即決です。夫を看取って10年、子どももいませんので、どこかでお世話にならないと、と常々思っていました。テレビを見て、ふるさとに帰るのもありだなと思ったのです。実は大曽根は私のふるさとなのです。自分の心が一番落ち着くような気がして、即決しました」。

米沢コーディネーター:「お子さんがいないこともあって迷うことなく決めることができたのですね。実は、元気なうちに高齢者住宅に入ろうとすると、子どもが反対することが多いのです。「オカンまだ元気なのに、なんで老人ホームなんかに入りたいんや。まだ早いわ。俺が見たる」とか言ってね。ところが介護が必要になってくると、今度はご本人が「そんな施設みたいなところには入りたくない」となる。親が入りたいと言うときに子どもが反対し、子どもが入ったほうがいいと思うときには本人が嫌がるということが、実に多いのです。

3人のお話を聞いて、シンコ先生からは「元気なうちに自分の住まいをきちっと決めて、そして自分の方向をきちっと歩んでいらっしゃるのは、人間として生まれてきて一番幸せなことなのではないかと思います。親子であっても夫婦であっても、お互い一個の個人が一緒に住めば多少でも我慢はありますけれど、そういうものをすべてクリアなさって自分の道を歩まれるというのは、自分をまっとうする最高の道ではないかと思います。踏ん切りをつける度胸も素晴らしいし」というコメントをいただきました。

“考える”きっかけに

第2部では高齢者住宅とゆいま~るシリーズについて、米沢コーディネーターとゆいま~る大曽根の石黒ハウス長の掛け合いで分かりやすく説明し、要所でシンコ先生に感想をうかがうという形で進行しました。

「パネル・ディスカッションでは住宅の新しいタイプを紹介していただき、自分の知らなかったことを把握できました」(69歳・女性)。「元気で頭が働くうちにいろいろな研究をして入居の時期を決めたいとと思います」(77歳・女性)。「今までは考えていませんでした。これからは今日いろいろ聞いたので思いを広げて行きたいと思います」(74歳・女性)。

このイベントが、これからきちんと調べたり考えたりするきっかけになったとしたら、大変うれしいです。

「一度見学したいと思います。今後さらに期待します」(62歳・女性)。「よくわかりました。60才になりましたら見学させていただきます」(54歳・女性)。「分散型サ高住というものを始めて知りました。将来1人になった時には入りたい気がします。夫婦ではダメなのかしら?見学してもいいかなと思います。元気なうちはいいと思いますが・・・」(71歳・女性)。

もちろんご夫婦でも入居できます。一見は百聞にしかず、どうぞお気軽に見学にお越しください(ゆいま~る神南見学会、ゆいま~る大曽根見学会)。

「ゆいま~る神南を見学させてもらい、あ~いいなと思いましたが、ペットと一緒ではダメで残念でした。まだ元気でいますので我が家でもう少しがんばってみます。今の所は歩いて10分位のところに診療所、銀行、スーパー、バス停、地下鉄、区役所、中部労災病院etcほとんどそろっていますので安心です」(81歳・女性)。

残念ながら分散型サ高住は母体となる集合住宅のルールを守る必要があるので、ペットとの同居は今のところ困難です。なお、分散型以外のゆいま~るシリーズでは原則的にペットの同居を受け入れています。ただし近くに暮らす方々の同意が必要などいくつかの条件がありますので、個別にお問い合わせください。

それでもまだ家賃が高すぎて、私は入れないという声も

「ゆいま~る大曽根の近くに住んでいますが、私の年金では無理なので考えているだけです」(87歳・女性)。「サ高住はかなり経済的な余裕がないと入居できないと教えていただきました」(76歳・女性)。「入居したい気持ちはありますが経済的なことがネックです。このようなところがどんどん出来るといいですね」(71歳・女性)。「あと5年もすれば団塊の世代が後期高齢者になりますが、病気・介護の心配が歳と共に増大している高齢者の思いがある。自分で決めて自分で住まいを決めることは今の老人にとって魅力があると思う。いろいろな生き方を選択する時代なのでこういう形の住まいもあっていいと思う。ただ経済的な面でなかなか入れない人も多いのでは・・・」(68歳・女性)。

お金の問題、苦しいところです。ゆいま~る大曽根が出来たとき(2017年9月)、名古屋市内の平均的なサ高住と比べると、部屋の広さが49.95㎡のゆいま~る大曽根は同じ広さなら家賃は半分、同じ家賃なら広さが倍という水準を実現しました。さらに、「ゆいま~る神南」は62.52m2とさらに25%広くなったにも関わらず、大曽根と同等の家賃に抑えることができました(詳しくはこちらをご覧ください)。これは、いずれも既存の団地の空室をリノベーションすることによって、新築に比べてコストを抑えることができたからです。しかし、それでも上記の感想のように、まだ高いという方たちが少なからずいらっしゃるのが現実です。名古屋ではありませんが、今年2019年の夏にオープンする予定の「ゆいま~る都留」(山梨県都留市)では、家賃約3万円という水準を実現します。雇用促進住宅をリニューアルして新築よりコストを抑えることに加えて、都留市から補助金を受けることでこの水準を実現します。

*注) 第2部では、私が住む町でも分散型サ高住ができて欲しいという声が会場から上がり、米沢コーディネータが「なかなか広がらないのが現状・・・」と答えましたが、事業者にとっては経営的な課題が多いことが、分散型が広がらない(弊社以外がなかなか参入しない)理由のひとつになっています。

車いすや認知症など介護度が進んだときは?

ほかにも、アンケートの中には深刻な質問がありました。

「ここに住んでいて介護が必要になったら住み続けることができるのでしょうか?」(68歳・女性)。「時間がなくて質問できなかったのですが、重病になった時はどのようになるのでしょうか?」(78歳・女性)。「入居のときは自立でも年月を経て病気・認知症が出てきた時の対応は?」(69歳・女性)。

このように、元気とは言えなくなったときを心配する声でした。これに関しては、米沢コーディネーターと石黒ハウス長で以下のようなやり取りがありました。上記の質問に対する回答になるかもしれまぜん。でも状況はそれぞれなので、個別にはお問い合わせください。

米沢コーディネーターから石黒ハウス長への問いかけ:「こういう人は(ゆいま~る神南やゆいま~る大曽根に)向いていないということはありますか?」

石黒ハウス長:「入居前から、たとえば認知症がひどくなってしまっていて、自分の家に帰ることができないような方は、最初から(入居を)お断りすることになりますね。住み替えても、自分の家に帰ることができないことで、よそのお宅にも迷惑をかけてしまいますから。ほかには、すでに介護度が高い方で、介護サービスを使ってもひとり暮らしができない人は、きびしいかもしれないですね。うまく介護サービスを使えば、ひとり暮らしも可能かもしれないのですが・・・。現在のゆいま~る大曽根には、いわゆる施設に入っていたけれども、もっと自由な暮らしをしたいということで住み替えてきた方がいらっしゃいます。ただそういう方は、(施設を)出てきたからには「自分で!」ということで、頑張って暮らしていらっしゃいます。そうではなくて、あれをして欲しい、これをしてくれないのかといった、依存度の高い方は、(住み替えてきても)大変かもしれないです」。

「あまり依存度の強い人間は入れないと知ったこともありがたかったです」(76歳・女性)。

身体が元気ではなくなっても、ひとり力の気概のようなもののあるなしで暮らし方は変わるのかもしれません。なお、登壇した3人の入居者のお話の切れ味に、次のような感想もいただきました。

「とても参考になりました。ひとり住まいの家もありますし子どもいますのでわがままは言えませんが人間関係も円滑で楽しく住める所があればとは考えています。結構元気で多才な方が入っておられるようです。そういう所にはどうも・・・。静かに暮らせる場がほしいです」(84歳・女性)。

ゆいま~るへの入居者は、確かに多才な方もいらっしゃるし、いわゆる級長タイプの方もいらっしゃいます。しかし、特別な人たちが入居するわけではありません。シャイな方もいれば、なかには「僕には基本的に世捨て人願望があって・・・」と、わざわざ端っこの部屋を選ぶような方もいらっしゃいます。一見は百聞にしかず。まずは見学してみて、実際に暮らす方々とも触れ合ってみてください。

ゆいま~るに入居した方から、ほかの入居者に関してときどき“同志のような感じ”といった言葉を聞くことがあります。今回の第2部で稲垣さんは、「信頼できる方々にめぐり会えたのが、ゆいま~る大曽根に来て一番良かったことだと思います」とおっしゃいました。これについて米沢コーディネーターは、「自分で決めて高齢者住宅に入る人は、『子どもやまわりに迷惑をかけないように自分で選んだ』という根底のところは共通している。住み替えるのは本当に大変なこと。荷物を3分の2くらいに少なくして、家を処分し、住み替える先を選び、そこと契約手続きをして、引越しの段取をして、新しい部屋で・・・」。つまり今回テーマにした言葉を使うなら、ひとり力を発揮して同様のプロセスを経て住み替えた方たちは、それだけでお互いのひとり力を認め合って、同志という感覚でいっしょの時間も楽しく過ごせる―――ということかもしれません。

なお、参加者の中で男性は約1割と少数派でしたが、楽しんでいただけたようです。

「女性どうしの掛け合いで楽しいトークを楽しみました。ゲストの先生の話もとても元気な感じでうらやましい限りでした。話もとても上手でした」(67歳・男性)。「笑顔が笑顔を呼ぶような気持ちの良いフォーラムでよかった」(79歳・男性)。

最後になりましたが、「よくなかった」という感想は幸いにもありませんでした。どうやら、皆さんの期待/参加の動機を大きく裏切ることのないイベントを開催できたようです。手作りの準備でしたが、心強いお話を聞かせていただいた清水信子先生やゆいま~る入居者の方々のおかげです。スタッフ一同、御礼申し上げます。