8月17日発行高齢者住宅新聞に、弊社社長高橋英與の第13回連載記事が掲載されました。

・ 第13回 高齢者の地方移住

「東京脱出 年金で暮らす」

ハウス近くの役場駐車場で“あっさぶふるさと夏まつり”が

今年も開催されました。

お天気が良かったこの日、居住者の皆さんをお誘いして

出掛けてきました。

お祭り会場では、特設ステージで様々な催し物が行われ、

焼き鳥、イカ焼き、焼きそば、おでんなど

美味しそうな匂いを漂わせた出店や、採れたて野菜が並んだ

出店などをお目当てに、晴天の下、たくさんの方々が来場されていました。

お天気は良かったものの風が強かったこの日、寒がりのKさんは

シッカリと防寒対策をされ、フードを押さえて観覧していらっしゃいました。

大人に交ざって小学生も出場したカラオケ大会や、厚沢部の名物

ジャガイモの“メークイン”を使った「世界一のジャンボコロッケ」を

揚げるイベントなど、盛りだくさんの内容です♪

会場の雰囲気に「活気があっていいな~!」とFさん。

歌がお好きなTさんは小学生の皆さんの歌声に

「めんこいね~!上手だね!」と、大満足のご様子。

楽しい夏のひと時を過ごした1日でした♪

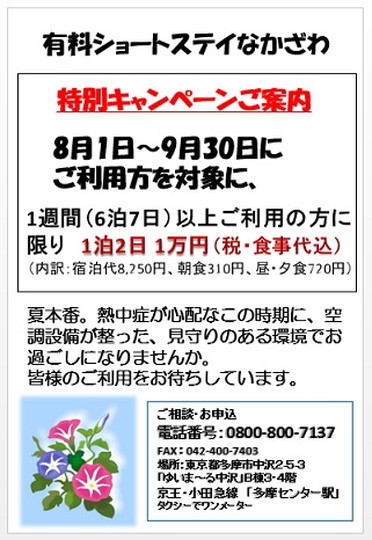

ゆいま~る中沢の「有料ショートステイなかざわ」では夏の特別料金キャンペーンを実施しています。

夏本番、熱中症が心配なこの時期に、空調設備が整った、見守りのある環境でお過ごしになりませんか。皆様のご利用をお待ちしています。

■キャンペーン対象:

2016年8月1日~9月30日のご利用者を対象に、1週間(6泊7日)以上ご利用の方

■特別料金:1泊2日1万円(税・食事代込み)

(内訳:宿泊8250円、朝食310円、昼食720円、夕食720円)

■お問い合わせ・お申し込み:

電話:0800-800-7137 FAX:042-400-7403

東京都多摩市中沢2-5-3 「ゆいま~る中沢」B棟3・4階

(京王・小田急線「多摩センター駅」からタクシーでワンメーター)

以下、この時期に「有料ショートステイなかざわ」を避暑用に使った方々からのご感想です。

□「朝起きるとバイタル測定から始まり、日中はもちろん夜間の巡回もあるので安心して過ごせる」

□「TVを見るのも、食事をするのも1人ではないのでお互いに感想を言い合い 充実した時間を過ごせる」

□「他の滞在者の方がいるという良い意味での緊張感があるので、おしゃれを楽しんだり、身だしなみを念入りに整える余裕が出来た」

梅雨も明けて、いよいよ本格的な夏が到来。

Oさんをご自宅にお送りする車内にて、

「この間、主人がヒマワリを植えたお話したでしょ?

“大きくなるかしら~”なんて話していたら

家に帰るたびにあのヒマワリが

とんでもない大きさに成長してしまって…

主人の自慢のヒマワリを見に帰るのが楽しみなんです」

と満面の笑顔のOさん。

Oさんの夫は庭いじりがお好きで

季節の草花や、夏には野菜なども植えられています。

ご自宅に到着し訪問させていただくと、

縁側から見切れてしまうほど背が高く幹も太いヒマワリが!

「あいつが“今年の夏はヒマワリがいいね”なんて言うものだから、

種を植え芽吹いたら、元気な幹を残して水やりを欠かさずに手入れして。

そしたら、あんなに成長しちゃったんだよ。

あいつも帰ってくる楽しみが増えたかな?」

お互いを想い、笑顔が絶えないOさんご夫妻は

私たちぐり~んスタッフの憧れです♪

猛暑が続く中、ゆいま~る福の建設現場では10月末の開設に向けて順調に作業が進んでいます。

先日、足場が外されて外観がお披露目となりました。

隣接する福町公園からみたC棟です。

大きな掃出し窓は風通りも良さそうです。

大野川緑陰道路側のB棟です。居室からたくさんの樹木が眺められることでしょう。

そして、食堂と図書室のある共用スペースです。

内部はまだできていませんが、天井が高くお洒落な感じです。

こうしてヴェールが外れた外観を見ると、私たちスタッフも身が引き締まる思いです。

まだまだ暑い日が続きますが、体調管理には気をつけたいですね。

先月「奇跡が起こりそう!」とブログでお知らせしていましたがついに、奇跡が起こったのです!

フロントの”看板娘”、胡蝶蘭の「織姫」が6つ開花したのです。

いつも気にかけてお手入れとお世話をして下さった居住者の方々、本当にありがとうございました。

フロントフタッフも居住者も皆で大喜びしました。

大切に、大切に育てて花を咲かせて、フロントへお越しになる様々な方々を楽しませてくれました。本当に感謝です。

さぁ~来年もまた!!気が早い?!

またまた意欲が湧いてきました~

頑張ります♪

こちらは、7月も終わりの頃、雨模様の日に、高島平駅前の水辺で鴨が浮かんでる様子です。

ほのぼの~。

梅雨が終わり高島平も夏本番です。

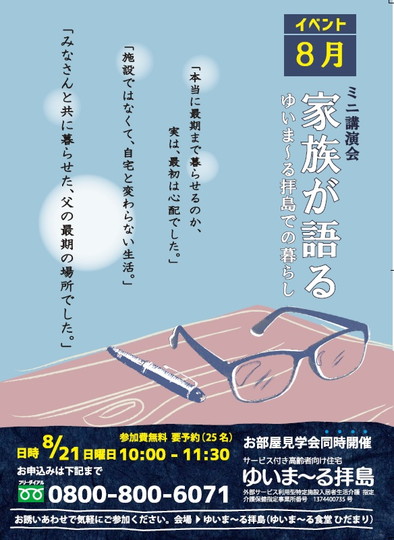

ゆいま~る拝島に入居する前後から最期を遂げられるまでの暮しを、ご家族が語るミニ講演会を開催します。「本当に最期まで暮せるのか、実は、最初は心配でした」「施設ではなくて、自宅と変わらない生活」「みなさんと共に暮せた、父の最期の場所でした」―――定員25名様の小規模な会ですので、早めにご予約ください。

■日時: 8月21日(日) 10:00~11:30(お部屋見学会も同時開催)

■場所: ゆいま~る拝島(ゆいま~る食堂「ひだまり」)

〒197-0003 東京都福生市熊川1403-1

「拝島」駅(JR青梅線、JR五日市線、JR八高線、西武拝島線)徒歩約4分(280m)

■お申し込み(要予約、定員25名様)

フリーダイヤル 0800-800-6071 (10時~17時)

7月末、バイオリン、フルート、ピアノによる

サマーコンサートが開催されました。

バイオリンとピアノは居住者Uさんの娘様。

「お役にたてるかしら? 一番後ろで聞かせて頂くわ」

と音合わせの時から本番まで、心配そうな表情で見ていらしたUさん。

どこのコンサートホール?と思うくらい静かな集会室。

最初は「マドリガル」。

次々演奏されていくうちに、会場のみなさんは美しい音色にうっとり。

目を閉じて聞いていると情景が浮かんできて、ず~とこのままでいたい気分です。

「生で聞く音はやはり素晴らしい!」「こんな近くで生演奏を聞けるなんて幸せ」

「音楽っていいですね」と、みなさん大感激!

さらに生演奏でのストレッチ体操も最高!

バイオリンのアルペジオ奏法で伸び フルートのトリル奏法で頭、

耳のマッサージ、 ピアノのミッキーマウスマーチにのせて手で脚をタッチ

音があると身体も軽く、気持ちよく動きます。

【花は咲く】のメロディーが流れると東日本大震災のことが思い出され、

胸がいっぱいで涙が出そうになる方も。

コンサート終了後、「二人の演奏を聞けて、満足だわ、」とホッとされたUさん。

演奏者、家族、みなさんの思いが一体となって心に

響いたコンサートでした。

来年もまた素敵な演奏を楽しみにしています。

8月8日更新日経BP社「未来コトハジメ」ウェブに、下記記事が掲載されました。

▼都市の未来 高齢者住宅、 団地内分散型の可能性

詳しくはこちらから→

ハウス入居者の中で最高年齢のAさん(97歳)を囲む会が、

けやきの会主催で開かれました。

Aさんは、今もご自分で料理を作られるなど、大変お元気です。

会では、Aさんから、関東大震災の話が出ました。

関東大震災の年は、例年より暑い年だったそうです。

「地震直前には『ゴー』という音が聞こえ、良い天気から一転、急に黒い雲が出てきた」

と、 当時の経験を語ってくださいました。

その他にも、家族写真や昔の硬貨を見せてくださいました。

↓マイクを持ちながら、当時の経験を語るAさん

参加者から健康の秘訣、食事、人生で落ち込んだ時はどうする?

などの質問が出されました。

・逆境に立った時、常に前向きにすすめ!くよくよするな。

・Aさんの家訓 自分にはきびしく、人にはやさしく。

・食事は3食規則正しくとること。朝5時40分 昼12時 夜18時。

・5歳から続いてる乾布摩擦を現在も続行。

・毎日、体と頭の運動。

なんと見習いたいことばかり!

参加された方から「Aさんの話をきいてパワーをもらった」

「さすが先輩の知恵」とうれしい感想をいただきました。

居住者同士、情報交換することで一層

健康的な生活ができるのではないでしょうか。

参加者25名のみなさん、また来年もAさんの話をお聞きしたいと

楽しみにしています。

Copyright © Community Net Inc.