「ゆいま~る神南」は、主に自立して生活できる方のための高齢者住宅。“いつ寝ても何を食べても自由”。マイペースに暮らせるのが魅力です。一方で、「ここで暮らすうちに介護が必要な身体になったとき、どうするか/どうなるか」が多くの方の関心事となります。「ゆいま~る」では、この疑問に答える少人数参加の会を開催しています。2020年7月7日に開催した様子をご紹介します。今後も不定期ですが同様の会を設けます。参加希望の方はご連絡ください。

定員5名の少人数で2020年7月7日に開催(左が「ゆいま~る神南」の沖田美代ハウス長)。参加した方はそれぞれがお持ちの介護の知識を共有しながら、介護が必要になったときの流れを確認しました。

定員5名の少人数で2020年7月7日に開催(左が「ゆいま~る神南」の沖田美代ハウス長)。参加した方はそれぞれがお持ちの介護の知識を共有しながら、介護が必要になったときの流れを確認しました。

2020年7月7日に開催したゆいま~るカフェ「『ゆいま~る』に住んでいて、もし介護が必要になったらどうするの?」は、定員5名に限定して開催されました。

「ゆいま~る神南」や「ゆいま~る大曽根」には、まだ介護の必要のない方が多く暮らしています。まだまだ元気なうちに、これまでと同様の自由な暮らしを続けることができて、同時にこれまでよりも安心して生活できる高齢者住宅として「ゆいま~る」への転居を選択した方々です。入居を検討する段階での共通の関心事は、もし介護が必要になったとき、どうなるのかということです。

7月7日に開催したゆいま~るカフェは、こうした疑問に「ゆいま~る神南」の沖田美代ハウス長が答える会でした。実は沖田ハウス長は、現職に就く前は施設内で介護をする有料老人ホームの施設長であり、その前の10年弱は家庭を訪問する介護ヘルパーとして寝たきりの高齢者や精神疾患を持つ若い方などの介護も経験してきました。そうした仕事の中で考え続けてきた思いもあって、「ゆいま~る神南」のハウス長になったというキャリアを持っています。「ゆいま~る神南」では介護サービスは提供しませんが、実はハウス長は介護のエキスパートでもあるのです。

漠然とした介護の不安を四つに分類

会では、沖田ハウス長への質問の前に、司会が「漠然とした介護の不安」を整理してみました。誰しもが歳を取ることは初めての経験、不安を抱くのは当たり前でしょう。その漠然とした不安を、以下の四つの疑問に分類しました。

(1)いつから介護が始まるの?

(2)介護になったときの生活はどうなるの?

(3)費用はどれくらいかかる?

(4)介護が必要になったら施設に入らないといけないの?

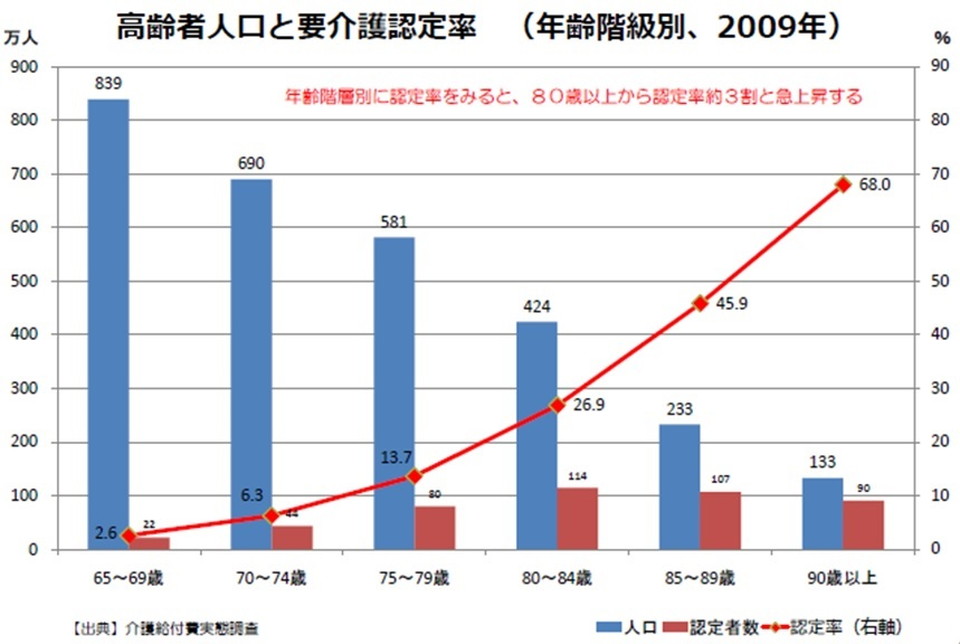

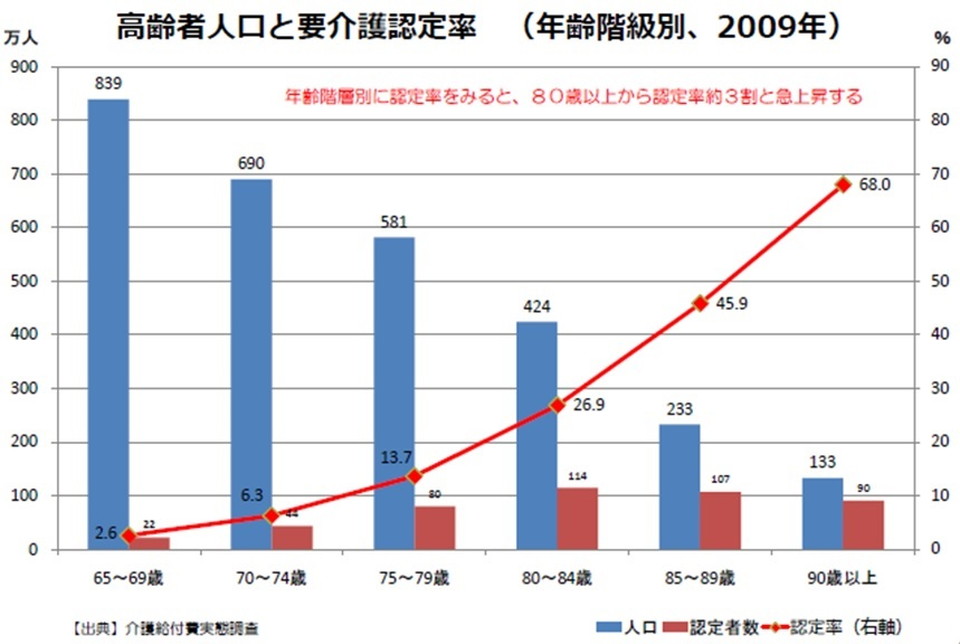

そして公知の統計データ(下掲の年齢層別要介護認定率や、介護が必要になる原因の統計など)、あるいは高齢者住宅の比較表(サービス付き高齢者向け住宅/住宅型有料老人ホーム/介護付有料老人ホーム)を説明して、こうした疑問を整理するファクト・データを提供しました。

80歳代前半になると要介護認定率は26.9%に上昇します。80歳代になると介護が必要になる人が増えるとも言えますが、4人のうち3人は自立と考えれば、80歳代前半まではまだまだお元気な人が多いということでもあります。出典:厚生労働省の調査(www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13d_0007.pdf)

80歳代前半になると要介護認定率は26.9%に上昇します。80歳代になると介護が必要になる人が増えるとも言えますが、4人のうち3人は自立と考えれば、80歳代前半まではまだまだお元気な人が多いということでもあります。出典:厚生労働省の調査(www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13d_0007.pdf)

さらに、改めて「ゆいま~る」の以下のコンセプトを提示して、「ゆいま~る」の立ち位置を明らかにしました。

・お元気な時から、介護が必要になる時まで自分らしく暮らす

・健康寿命をのばす暮らし

・介護が必要になった時は、外部サービスを利用

沖田ハウス長に質問! まずは介護認定の流れを確認

そして司会が“よくある質問”を代表するかたちで、沖田ハウス長への質問が始まりました。

質問(司会):どんなきっかけで介護が必要になるのでしょうか。いきなり介護が必要な状態になるのでしょうか?

沖田ハウス長:

(介護が必要になる原因の統計を再度見せながら)男性で多いのは、脳卒中や認知症です。女性の場合は、認知症や骨折・転倒が多いですね。女性の場合は、加齢に伴いホルモンのバランスが崩れて骨がもろくなってくる場合があるので、転んで骨折する人が多いのかもしれません。

もちろん人さまざまで一概にはいえないのですが、骨折を例にすると、家の中で転倒して大腿骨を骨折する方は多いです。大腿骨を骨折すると、手術することになる場合が多い。そうなると長期の入院になるので、入院の間に筋力が低下したり、ボルトを入れたために動きが制限される場合があります。退院してからはお風呂掃除やトイレ掃除が少しやりづらくなり、介護ヘルパーの支援を利用するきっかけになることが多いです。

さらに、以下のような質問に対する沖田ハウス長の説明が続きます。

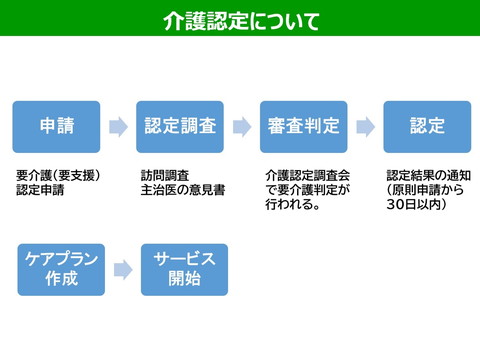

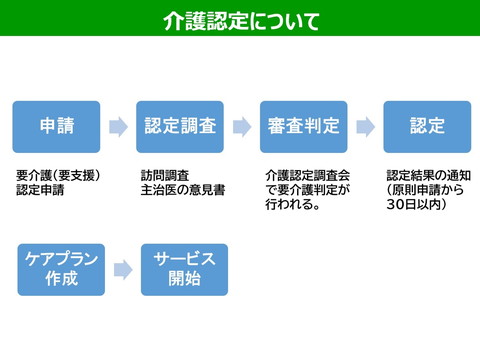

質問(司会):介護認定はどのように行われるのですか?申請のタイミングは?

質問(司会):認定調査では具体的にどんなことを聞かれるのですか?

質問(司会):介護の審査判定はどのように行われるのですか?

・・・・・

ここでは回答の詳細は割愛しますが、介護認定調査の申請からサービス開始に至るまでの流れにそって、それぞれを沖田ハウス長が説明していきます。参加者も親の介護経験などを持つ方もいらっしゃって、それぞれの知識を確認しながら、全体を整理していきました。

申請のタイミングに関しては、本人だけで判断するのはなかなか難しいでしょう。さらに一人暮らしの場合、時々訪れる家族では認知症などの兆しに気付きにくいものです。ですが、「ゆいま~るにお住まいであれば、我々が変化に気付くことができ、まず、ご家族へ様子をお伝えすることができます。その後、必要に応じて各所と連絡を取り、認定の申請に進みます。また、認定調査の場でご本人が普段以上にしっかりとされてしまう場合もありますが、ゆいま~る入居者であれば我々が認定調査に同席し、適宜、調査員にご本人の日常の状況を伝えますので、調査時の様子がいつもと違っても判定にそのまま反映されることはありません」(沖田ハウス長)などのお話がありました。

ケアプランとはどんなもの?

次は認定が下りたあとに話題は移ります。

質問(司会):認定が下りたあとに決める「ケアプラン」とはどんなものなのでしょうか?

沖田ハウス長は、これに応えるために、「実際は多種多様、これはあくまで一例です」ということを強調しながら、以下の三つのケアプランを用意してきました。

・要支援2(食事、排泄など日常生活の基本的な動作は、ほぼ全てを自分で行うことができるが、日常動作にやや衰えがみられる状態)のケアプラン例

・要介護1(食事、排泄など日常生活の基本的な動作は、ほぼ全てを自分で行うことができるが、身の回りの世話、歩行・立位保持などに何らかの介助が必要になり、理解力の低下がみられることもある状態)のケアプラン例

・要介護3(身の回りの世話や歩行、立位保持等だけではなく食事、排泄といった日常生活の基本的な動作についても自身で行うことが難しくなり、ほぼ全面的な介助が必要になってくる状態)のケアプラン例

そしてそれぞれに応じて、どのように暮らし、どのように支援を受けるか、沖田ハウス長が説明していきます。

要介護度3の例になると、みなさんの真剣度も上がります。「デイサービスは週に三日とし、デイサービスのない日は朝と夕方の2回、訪問介護が入るとしました。この訪問介護では、調理や服薬管理、あるいはお風呂の介助などのサービスを利用することになります。このような介護サービスに加えて、今回の例では入れていませんが、医者が来る訪問診療や看護士が来る訪問看護、リハビリの先生が来る訪問リハビリなど、医療を組み込むことも多いですね。またこの例では、デイサービスに出かける直前に訪問介護が入っています。要介護3になると、出かける準備もお一人では難しくなります。ここでヘルパーが入って着替え等の身支度を整え、排せつ介助などを行います」といった説明をしました。

公的な補助はありませんが、「市町村や民間企業が提供する介護保険外のサービスを利用することもあるでしょう。配食サービス、移送・送迎サービス(介護タクシーを利用して通院・買い物・観光などができる)、訪問理美容、掃除・洗濯などの家事代行サービスなどがあります。ゆいま~る神南であれば、私たちフロントのスタッフが相談に応じて、紹介することができます」。

フロントの関わりを改めて確認

では、一軒家やマンションにひとりで暮らす生活と、ゆいま~る神南に入居したときは何が違うのか。フロントのスタッフは何をしてくれるのかに関心が移ります。

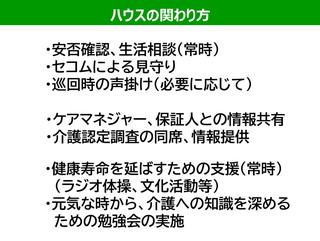

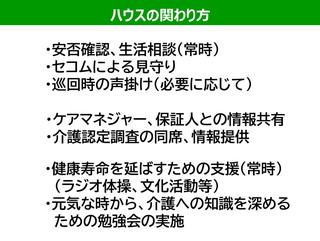

質問(司会):フロントのスタッフとの関わりを改めて教えてください。

沖田ハウス長は、この図を使って説明しました。このうち、日常的な「生活相談」というのが分かりにくいという声をよく聞きます。

「生活相談はたとえばこんなことがあります。『留守中に宅配便が来て不在通知が入っていたので電話したが、音声ガイダンスがわからない。代わりに音声ガイダンスを聞いてほしい』というようなことにも応じます。『携帯のメールがピコピコ鳴っているのだけど、どうすればよいの・・・?』というようなこともあります。引っ越してきばかりの方には、買い物や病院の場所など地域情報をお伝えします」。

「そして心身が少し不自由になってきた方には、ケアマネージャーや保証人にその方の状況をお伝えして情報共有します。介護認定調査にも同席し、必要であれば調査員に情報を補足します」。

大切なのは「自分で選択すること」

参加者からは、「でも要介護3とか要介護5になると、やはり自宅で暮らすのは難しくなって、介護付きの高齢者住宅に入る必要がありますよね・・・」という声も出ました。沖田ハウス長は、「要介護5になっても、外部サービスを利用しながら自宅で暮らす事例はあります。もちろん「ゆいま~る神南」でも、外部の医療や介護サービスを使ってその方に適した環境が整えば、暮らし続けることも可能ではあります」と。つまり要介護度が同じでも、個別の心身の状況によって、在宅で暮らせる場合もあれば、在宅での暮らしは適さない場合もあるということです。たとえば、頻繁に痰の吸引が必要な方の場合は、常に介助できる人がいなければ、在宅つまりは「ゆいま~る神南」のような場所での暮らしは適さないでしょう。心身の状況、そしてご本人の意思によって、最適な暮らしはケースバイケースと言わざるを得ないということになります。

こうしたことをまとめるために最後に司会は、「大切なこと」として以下の2点を強調しました。

司会:最期を迎える場所として「ゆいま~る神南」のようなサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)がよいのか、住宅型有料老人ホームあるいは介護付有料老人ホームがよいのか、皆さんとても迷うところだと思います。それは、その方の考えやお体の状態、そしてお金とのバランスもありますので、どれがよいと一律に言い切ることはできません。

それを選ぶ中で大切なことは2点です。

(1)元気なうちに住み替えをする場合は、自分で選んで決めることができます。しかし、自分で動けなくなった時は、自分で選ぶことはできません。お子さんの家に近いことが優先されたり、お子さんのご都合に合わせるケースが多くなるでしょう。今日ご参加の皆さんのように、お元気なうちに、自分で考えて選ぶことのメリットは大きいと思います。

(2)そして、どんな暮らしを送りたいのかということを考えることが、何よりも大切かと思います。介護の備えは必要ですが、介護の安心ばかり考えていると、どうしても「住まい」よりも「施設」を選ぶことになってしまいます。お元気な方が、広さ20㎡そこそこの部屋で、暮らしに満足できるでしょうか。「ゆいま~る」には、見守りのサービスが厚い別の高齢者住宅から引っ越して来られた方が何人もいます。「許可なしでは外にも出られない、籠の中の鳥のような生活は嫌だ」ということで「ゆいま~る」に転居し、外部の介護サービスを使いながら暮しています。80歳を超えて先日入居された男性は、十年来杖をついて歩いていたのですが、「ゆいま~る」に越してきて自由な暮らしをすることで、活気をとりもどして明るくお元気になり、ほどなく杖なしで歩けるようになりました。介護の問題を考える時、どうしても介護サービスばかりに目がいきますが、私どもは健康寿命を延ばせるような生活スタイル、そして何かあった時に相談できる場所があることが大切だと考えています。

このような会を今後も開催する予定です。まだ具体的な日時は決まっていませんが、参加ご希望の方は、以下の高齢者住宅相談所「ゆいま~るステーション名古屋」にお電話ください(フリーダイヤル0120-812-560、営業時間10:00~17:00(定休日:日、祝日))。

ご相談・ご見学の問合せ/申込み先

ゆいま~る神南フロント

フリーダイヤル:0120-812-560(電話受付時間は10:00~17:00です)

■「ゆいま~る神南」紹介ページはこちらです

【見学・相談関連情報はこちらです】

*感染防止に配慮した個別の見学・相談を行っています

*個別の見学に毎日ご対応しています

*オンライン相談・見学に対応しています

LINEでもお役立ち情報をお送りしています

「友だち登録」もお待ちしています。

くわしくは、以下のリンクをご覧ください。

LINE公式アカウント「ゆいま~るシリーズ」と友だちになろう!

以下のボタンを押すと、LINEの友だちに「高齢者住宅 ゆいま~るシリーズ」を追加できます。