待ちに待った春。

厚沢部にも桜前線が到着しました。

ハウス前のパークゴルフ場の桜が満開に咲き誇り、花見へお出かけ!

良いお天気で、絶好のお散歩日和です。

北国の風もようやく冷たさが取れて、日差しも柔らかくなりました。

(とはいえ、皆さん結構ガッチリと着込んでいます)

タンポポを摘んだり、Mさんはよつ葉のクローバーも見つけました。

「今年は良いことがありそうだね!」

「押し花にしておこうっと!」とMさん大喜び♪

「いやぁ~暖かくていいね~。」

「やっぱり春が一番好きだな。」

春の陽気に皆さんホッコリ♪

天気の良い日は、出来るだけ外へお誘いしたいと思います。

2018年5月9日発行の「高齢者住宅新聞」にて、社長の

連載記事が掲載されました

・第34回 「後継者問題に秘策はあるか」

4月21日に毎年恒例の「さくらまつり」を開催!

今年の桜は全国的に開花が早かった事もあり、

当日、大半の桜は散っていて「葉さくらまつり」になってしまったものの

お天気に恵まれ、100名を超える方々の来場がありました。

▼少しだけ咲いていた貴重な八重桜

多摩平団地自治会からは、毎年恒例の「たまこん」(玉こんにゃく)に加え

今年は福島県の物産、福島県のもち米をついた

あんこ・きな粉の御餅まで登場!

ゆいま~る食堂の「三元豚のキーマカレー」も大好評でした♪

お花見舞台では、今年もハンドベルと手話コーラスの披露です。

きれいな「さくらさくら」の音色が澄み渡った青空に響き

最高のお花見の気分に誘ってくれました。

▼後半、二重奏が美しい「さくら さくら」

手話コーラスでは、アンコールでは観客席も一緒なって

手を動かし、みんなで楽しめるひとときに。

来年もお天気に恵まれての開催に期待したいものです!!

▼多くの方でにぎわいました!

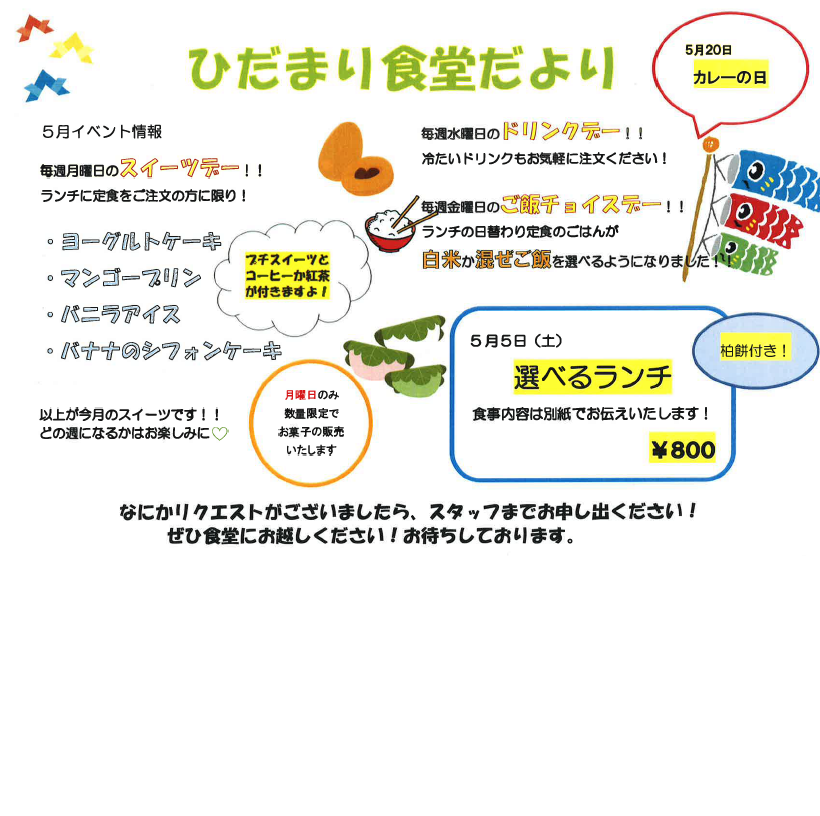

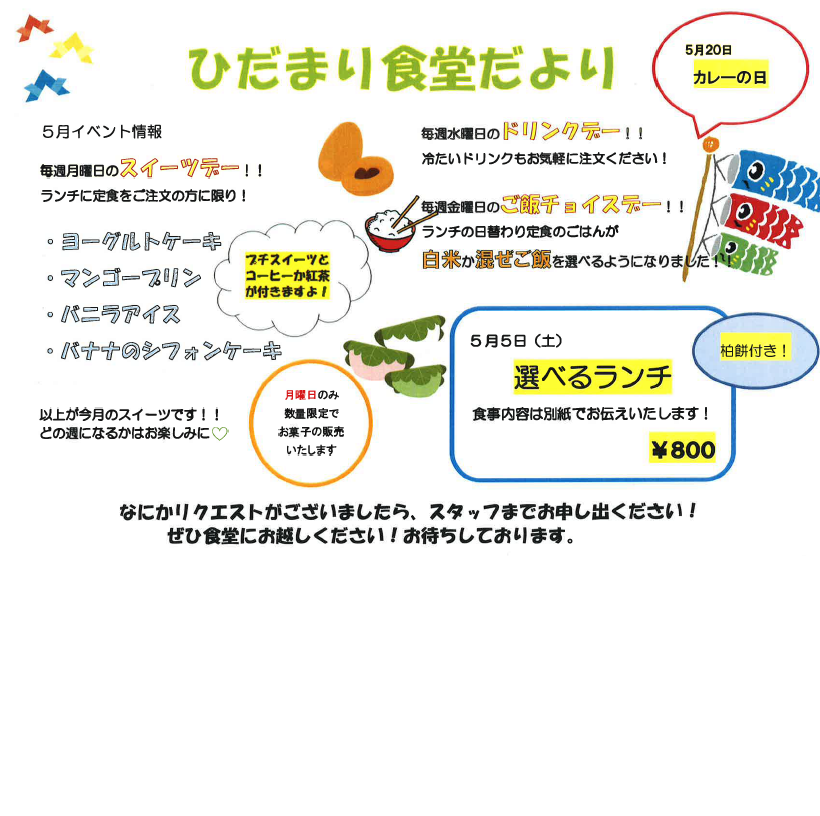

いつも日替わりメニューを皆様にご提供する「ひだまり食堂」

ゆいま~る拝島、居住者とひだまり食堂スタッフとが協力して

夏野菜の自家栽培を始めました。

トマトやナスといった定番食材から、ひだまり名物手作りピザの材料となる

バジルなども栽培し、とれたて新鮮な野菜をおいしく調理していきます!

ガラス張りの窓からは、玉川上水が臨み

テラス席は居住者の憩いの場ともなっています。

5月のイベント情報は下記をご参照ください。

皆様のご利用、心よりお待ちしております♪

問い合わせ先:ゆいま~る拝島「ひだまり食堂」042-553-5023

連休中天気が良かったので、館ケ丘団地の近隣にある殿入中央公園へ出かけました。

園内を散策し、途中でお菓子やお茶を飲みながらゆっくり過ごすことができました。

利用者の中には、公園内の遊具で楽しんでいる方もいらっしゃいました。

お出かけをすると、利用者の皆さんはとってもいい笑顔になります。

また皆さんが喜んで頂ける様な企画を、利用者の皆さんと一緒に考えたいと思います。

2018年4月25日発行の「高齢者住宅新聞」にて、

ゆいま~る中沢・ゆいま~る聖ヶ丘の記事が掲載

されました。

・介護・医療拠点を構築

4月21日(土)ゆいま~る中沢の5周年記念行事が行われました。

開会を飾るのは和太鼓『和 nagomi』さんの演奏です。

『和 nagomi』さんは、居住者の方が顧問を務める和太鼓グループです。

和太鼓の音は鼓動のように体全身に響きわたります。

居住者のみなさんも迫力ある演奏に魅了されていました。

当日は、当社コミュニティネットの高橋社長、

連携している河北医療財団多摩事業部からも、亀谷医師をはじめ多くの方々が

ご出席下さいました。

居住者やご家族もこの日をとても楽しみにして下さり、

70名を超える方々が参加され、社長の語る「ゆいま~る」の今後や

この国の未来について、熱心に耳を傾けられていました。

ゆいま~る中沢は、医療と介護の連携が取れたくらしのモデルとして、

色々な自治体や大学、そしてアジアの国々からも多くの方が視察に訪れています。

ご興味のある方はぜひ、お気軽に見学にいらして下さい。

4月12日(木)14:30からゆいま~る食堂にて居住者3名とスタッフ2名で、おすすめの本を持ち寄り、感想などを話すイベントを開催しました。お茶とお菓子をいただきながら、のんびりとした雰囲気で始まりました。

「万葉集の解釈」を長年愛読書として大切にお持ちの居住者は、好きな和歌を朗読しました。子どもを思って書いてあり、状況を思うと涙が出てくるそうです。生活環境は変わっても、子どもを思う気持ちは今も昔も変わらないことを改めて思いました。大切にされてきた本は経年による傷みはありますが、手にしっくりと馴染みます。

次に、高齢の方が書かれた本の紹介があり、「やはりご高齢の方の言葉は重みがあり勉強になる」との感想がありました。ご高齢の方がしてくださる気配りの話もなどもして、心が暖かくなりました。

それから、鳥の気持ちを書いてある本の紹介がありました。とてもかわいい表紙で、楽しく読むことができたそうです。鳥も感情によって鳴き方が変わるそうです。また、鶯は初めからホーホケキョとは鳴けず、ホーホケ…となってしまうとのこと、「鳴き声を聞くのが楽しみだね」と話しました。

私からは、筋萎縮性側索硬化症の患者さんが書かれて、自費出版された本を紹介しました。病気の残酷さ、家族の温かさがわかる本です。治療に関してはもちろんですが、患者さんにとって、良い療養環境ができることを心から願っています。

持ち寄った本からどんどん話題も広がり、趣味のことや、昔の給食や、ボランティアして思うこと、延命治療のこと、また、イナゴの佃煮についてまで、楽しい時間を過ごしました。居住者の、「文字を読むのは目も疲れるが、読まないと心がカサカサになる、瑞々しく生きるためにもこれらも愛読書や、他の本も読んでいきたい」との言葉が印象的でした。

次はどの本を紹介しようか…またの機会を楽しみにしています。

ゆいま~る福では、5月17日(木)13:30から、「むかしの大阪を映像で探ねて」として、昭和初期の映像上映会を開催します。貴重な作品ですので、皆さまお誘いあわせの上ぜひお越しくださいませ。

春が待ち遠しかったのがいつのことやら、もう夏の暑さが顔を出していますね。

もう今年の3分の1が終わりました。

思えば「平成」時代もあと残すところ一年です。

新しさを連想させてきたこの言葉も、まもなく過去のものに

なると思うと、少し寂しく感じられます。

ゆいま~る食堂は、かわらずバランスよく使った美味しいお食事で、

皆さまのご来訪を心よりお待ちしております!

↓クリックしてメニューを拡大↓

Copyright © Community Net Inc.