蒸し暑い日が続いていますね。 みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

ゆいま~る神南では、毎朝9時半に1階のコミュニティスペースでラジオ体操を行っています。ラジオ体操第一 と ラジオ体操第二を行います。 参加は自由です。

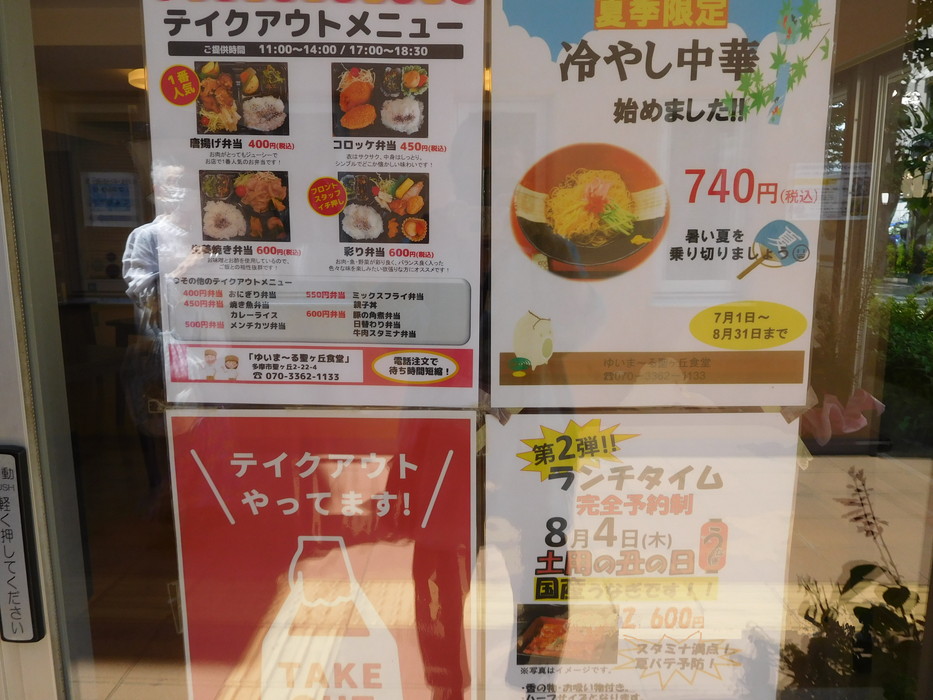

体力維持の為には、『美味しいものをいただく』ことも 大切ですね!

まだまだ残暑厳しい日が続きそうですが、暑さに負けず乗り切りたいものです。

蒸し暑い日が続いていますね。 みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

ゆいま~る神南では、毎朝9時半に1階のコミュニティスペースでラジオ体操を行っています。ラジオ体操第一 と ラジオ体操第二を行います。 参加は自由です。

体力維持の為には、『美味しいものをいただく』ことも 大切ですね!

まだまだ残暑厳しい日が続きそうですが、暑さに負けず乗り切りたいものです。

こんにちは!

ゆいま~る高島平スタッフの渡邊です。

高島平の夏の風物詩と言えば毎年行われる板橋花火大会なのですが

ここ数年はコロナのおかげで中止になっています。

板橋の花火大会は

戸田橋花火大会との合計で約11,000発ほどが打ち上げられていました。

コロナ前はいわゆる東京三大花火大会に迫る規模の花火大会となっており、「伝統の隅田川」に対する「実力のいたばし」との別称もあるほどだったようです。

板橋県民の自慢でもある「板橋花火大会」はやく復活してほしいものです。

そんな寂しい高島平ですが

フロントにはどどーーーんと花火が打ちあがっております。

キラキラ光るきれいな花火。

こちらでお楽しみくださいませ。

どどーーーん

どどーーーーーーーん

どどどどーーーーーーーーーーん

た~ま~や~~~~~~~!!

ゆいま~る神南は、周辺には徒歩圏内に食品や日用品が購入できるスーパーやドラッグストアなどが充実しています。 徒歩10分以内にある店舗で毎日の買い物ができ、車を持たなくても快適に暮らせます。

ゆいま~る神南への住み替えを機に車を手放される方、継続して車に乗られる方さまざまです。現在、ゆいま~る神南の居住者の2割の方が自家用車を所有されています。

車を利用したい方にとって、周辺に便利な利用環境が整っています。

ぜひ動画をご覧ください。

上記2つのYoutubeチャンネルで、ほかにも、ゆいま~る神南の役立つ情報を見やすい動画でたくさんご紹介しています。

ぜひご覧ください。

ゆいま~る那須食堂の一角には、野菜や自然食品などが売られています。

今の季節はなんといってもおすすめは地元の新鮮野菜です。ご近所の農家の方が無農薬の野菜を届けてくれます。購入代金は専用の入れ物に入れます。

那須高原産の生きくらげや佃煮も売っています。

毎週月曜日は、ヤクルトの販売員の方が来る日です。新商品や限定商品の紹介等、お話しながら購入できるのもよいところです。

皆さん、ちょっとしたお買い物を楽しまれています。

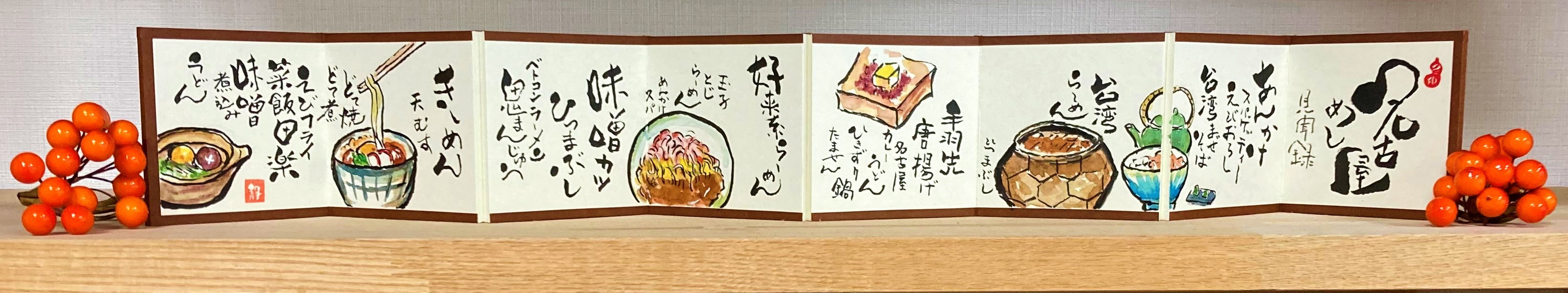

「ゆいま~る花の木」および「秩父市花の木交流センター」では居住者および地域の方向けに、2022年8月に以下のカレンダーのとおり、活動・催事を予定しています。

新型コロナウイルス感染予防対策をしっかり行って、密にならないよう注意しながら開催していますので、安心してご利用ください。

なお、予定が変更になることがありますのでご了承ください。詳しくはお問い合わせください。

主な予定

2022年8月7日(日)中止、21日(日)

14:00~15:00

懐かしい歌を歌おう

2022年8月24日(水)

13:30~15:00

音楽脳トレ

2022年8月4日(木)、11日(木)、25日(木)

13:30~15:00

フレイル予防教室(不定期の木曜日全10回開催)

2022年8月14日(日)、28日(日)

14:00~15:00

学びとチャットの会

2022年8月25日(木)

9:30前後

資源回収(障がい者活動支援センターキックオフ)

暑すぎる日が続いています。

皆さま元気にお過ごしでしょうか?スタッフの田村です。

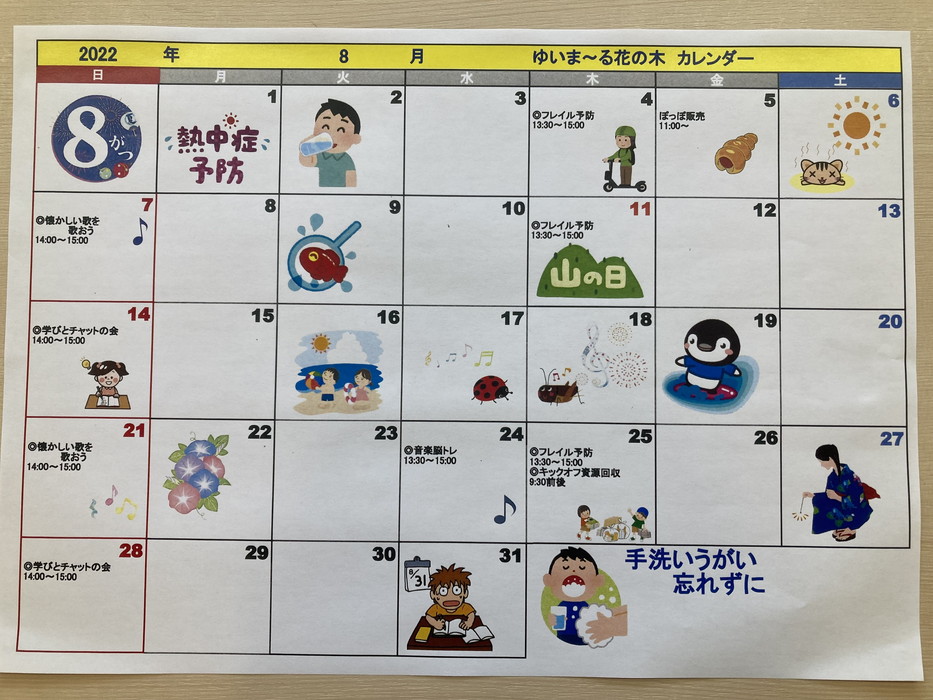

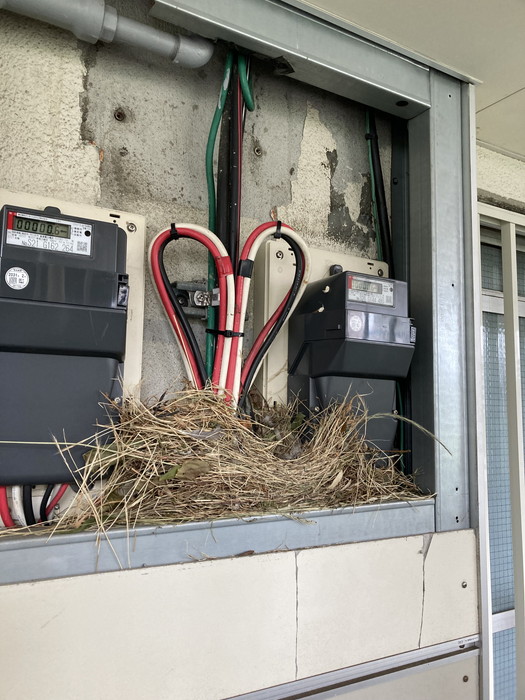

ゆいま~る高島平では、「鳥の巣の撤去」を行いました。

共用廊下に面した電気メーターボックス内でひな鳥らしき声がしきりにしていました。

親鳥らしいスズメが行ったり来たりしていました。

暑いところから出してあげたいけれど、

鳥獣保護法によりひな鳥の声がしている間は巣の撤去ができないのです。

専門の業者の方が、慎重に作業を進めてくださいました。

声がしなくなったけれど、ひな鳥たちは大丈夫なのでしょうか

業者さんがメーターボックスを開けるときには、ドキドキしました。

中は?空っぽ

鳥たちは自分の羽で飛び立ったようです。

元気でね!広い空を自由に飛んで!

来年はもっと涼しいところで子育てをして欲しいものです。

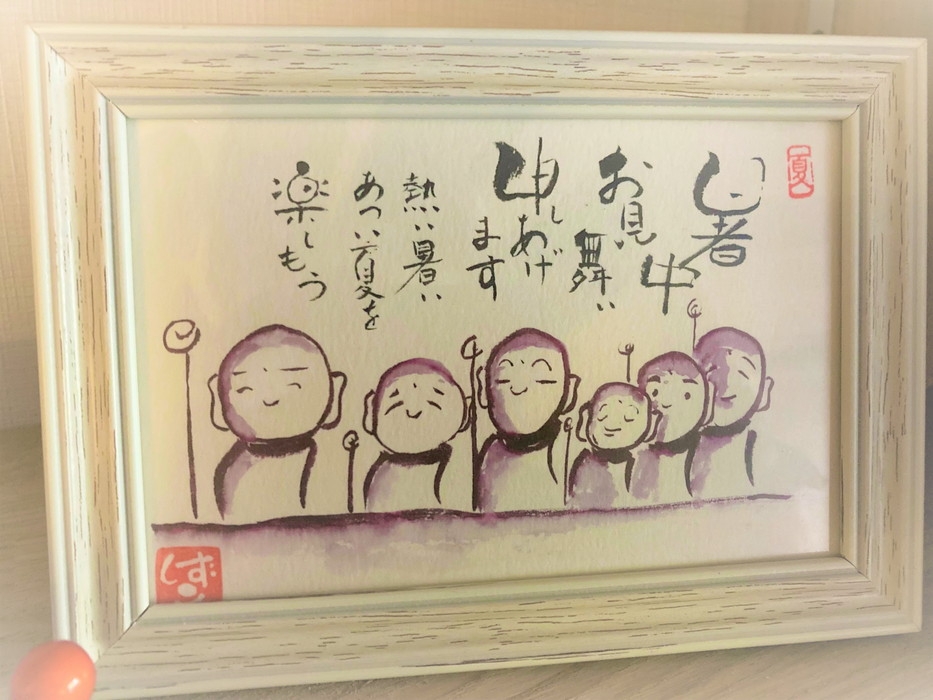

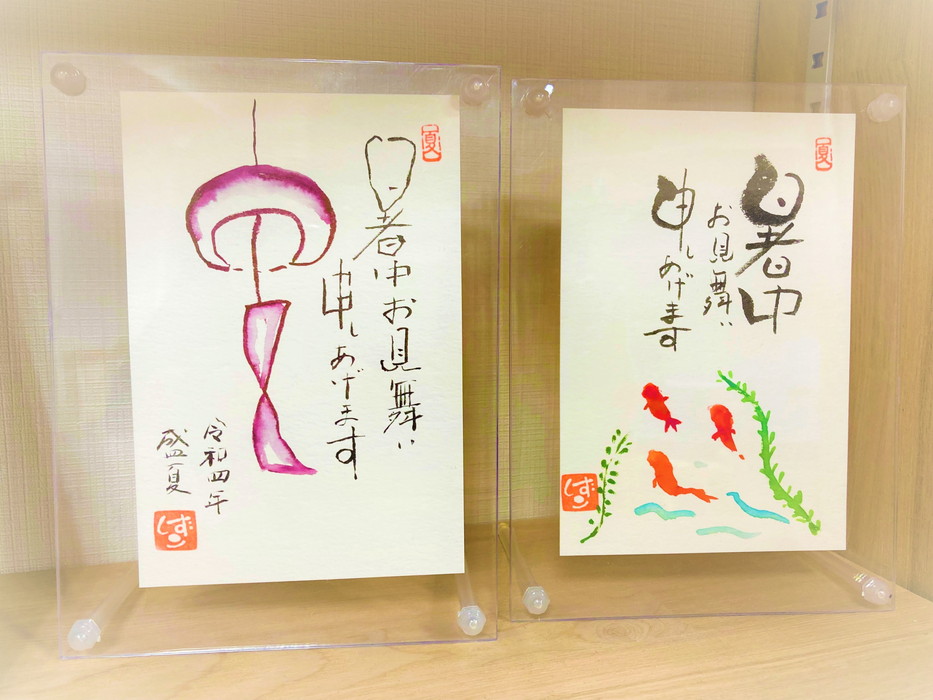

ゆいま~る神南から みなさまへ 『暑中お見舞い申し上げます』

暑さに負けず過ごしたいですね。

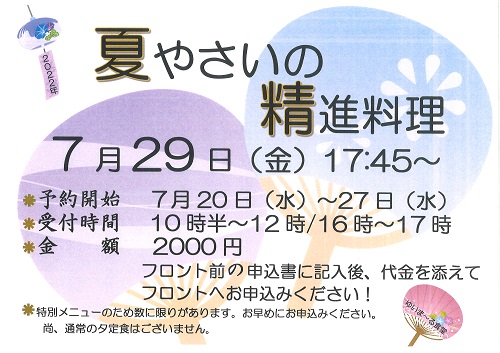

7月29日㈮の夕食は特別メニュー!!

前評判も高く、あっという間に予約数に達しました。

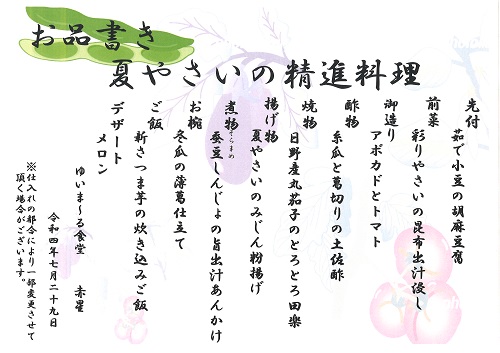

今回はゆいま~る食堂が初めて手掛ける彩り華やかな精進料理。

「野菜・豆・穀類」手間暇かけた料理がお重に詰め込まれました!!

毎回のことながら見事!!

蓋を開けた瞬間、居住者の方々に笑顔が溢れます♪

お品書きに目を通しながらゆっくり、静かに料理を堪能されていました。

「見た目もキレイで、一品一品手が込んでいて、とても美味しい」など

数多くのメッセージをいただきました♪

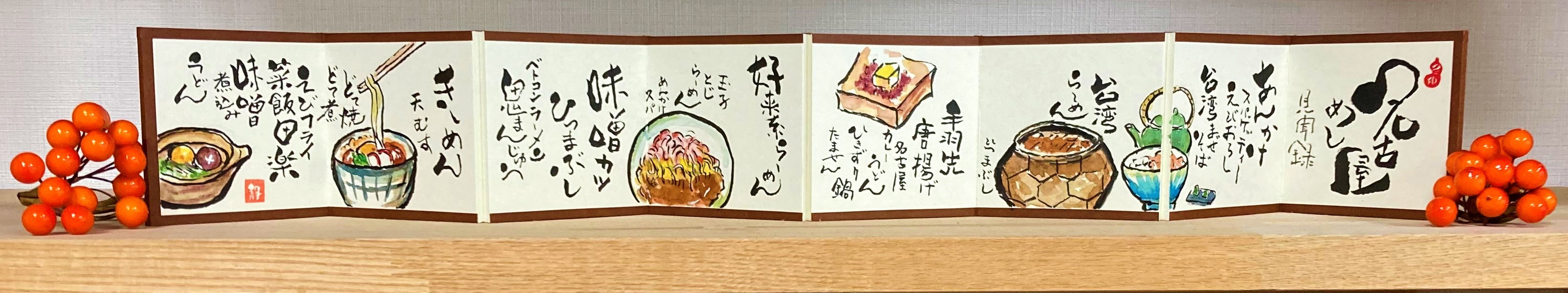

特別メニューごとにスタッフが作成している敷き紙とお品書きを

大事に持ち帰り、大切に保管してくださっている居住者の方がいます。

嬉しいですね♪

地産地消も意識しています!

日野産の丸茄子を二色の味噌でいただく田楽です。

ゆいま~る食堂が手掛ける精進料理にたくさんのご注文をいただき

誠にありがとうございました。

今後も小さな食堂から大きな感動をお届けできるよう

スタッフ一丸となって取り組んでまいります!!

いよいよ8月に入りました。暑い日が続いています。

ゆいま~る神南では、居住者のお誕生日にお渡しするカードをスタッフが手づくりしています。

それぞれの方のイメージに合わせたお誕生日カードです。

カードづくりの様子をご覧ください。

入居されて初めてお渡しした時は「誕生日カードをもらうのは、何年ぶりかしら~」と皆さん、驚かれ喜んでいただいています。

また御礼のお手紙を届けてくださる方も。一年一年、お誕生日カードをお渡しできることを嬉しく思います。

上記2つのYoutubeチャンネルで、ほかにも、ゆいま~る神南の役立つ情報を見やすい動画でたくさんご紹介しています。

ぜひご覧ください。

①安心・安全

いつも生活コーディネーターの担当者がハウスのみなさんを見守りながらサポートしています。

②食堂利用

夏のメニューを見ながらゆったりと食堂での食事ができます。お弁当をハウスで召し上がることもできます。

③趣味

コロナ禍から書道を楽しむ会等活動が再開しています。毛筆で書かれた団扇が涼しげです。

④散歩

日中の暑さを避けて樹木の小路を健康維持のため散歩されたりお買い物にいかれたりしています。

Copyright © Community Net Inc.